Les moyens spatiaux au service de l’éducation et de la formation des masses

Texte de la communication présentée par Jacqes-Emile Blamont (Directeur scientifique du CNES – Professeur à l’Université de Paris) à la Conférence des Nations-Unies sur l’exploration et l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (Vienne, Autriche, août 1968).

Depuis trois ans, plusieurs documents ont évoqué la possibilité de mettre des moyens spatiaux au service de l’éducation et de la formation des masses. Je voudrais dégager une ligne d’action qui permettrait de mettre en place dans les années 1975-1980 un système opérationnel.

* * *

Le principe de la méthode consiste à remplacer les modes ordinaires d’enseignement par un enseignement par l’image, fourni par télévision à des groupes de spectateurs auxquels est donné un récepteur ; des émissions éducatives, produites dans un centre régional ou national, sont relayées par un satellite géostationnaire qui les distribue dans une vaste zone (plusieurs milliers de km de diamètre).

Le problème technique principal est lié à la puissance disponible au niveau des récepteurs ; en effet, une puissance haute fréquence de plusieurs kilowatts (au moins 1,5) doit être émise par le satellite-relais pour qu’une antenne de petites dimensions (de l’ordre du mètre) permette une réception correcte. On est ainsi conduit à considérer trois familles successives de systèmes :

- système disponible aujourd’hui avec les satellites américains ATS : il exige l’emploi d’antennes de réception de quelques mètres de diamètre et d’amplificateurs, ce qui exclut son emploi dans les villages ;

- télévision semi-directe disponible dans les années 1970 – 75 : avec les satellites tels que prévus dans cette période, l’emploi d’antennes de un à deux mètres de diamètre sans amplificateurs est à la limite d’utilisation dans les villages ; il faut sans doute prévoir des stations au sol de redistribution ;

- télévision directe : c’est le système définitif, avec réception au niveau des villages par un poste commercial bon marché. Il exige une antenne relativement importante à bord du satellite et une forte puissance installée, ce qui correspond à un poids total sur orbite synchrone de l’ordre de 700 à 900 kg. Les techniques de fabrication de tels satellites sont connues, les lanceurs sont disponibles. Un tel système est donc, sur le plan purement spatial, aisé à utiliser dans les années 175 – 1980 de façon opérationnelle.

Les justifications de principe de la méthode sont les suivantes :

1. Sur le plan financier ; puisque le satellite ne joue pas un rôle irremplaçable (on peut en effet utiliser au lieu du satellite, soit un ensemble de faisceaux hertziens, soit des avions-relais, soit même des films enregistrés sur bande magnétique et expédiés par la poste), c’est le prix de revient du système employant un satellite qui paraît très avantageux.

Cependant, les travaux publiés n’emportent pas la conviction : tantôt ils émanent d’industriels et, s’ils sont assez intéressants du point de vue technique, ils sont par contre extrêmement sommaires en ce qui concerne les études de coûts, les problèmes de mise en place, de fonctionnement et de calendrier ; tantôt ils émanent d’universitaires et manquent de réalisme (prix, possibilité de fabriquer sur place le matériel de réception) : ces projets supposent le don aux pays en voie de développement, soit de devises fortes, soit de matériel provenant des pays déjà développés ; la justification financière du projet n’a donc pas été apportée.

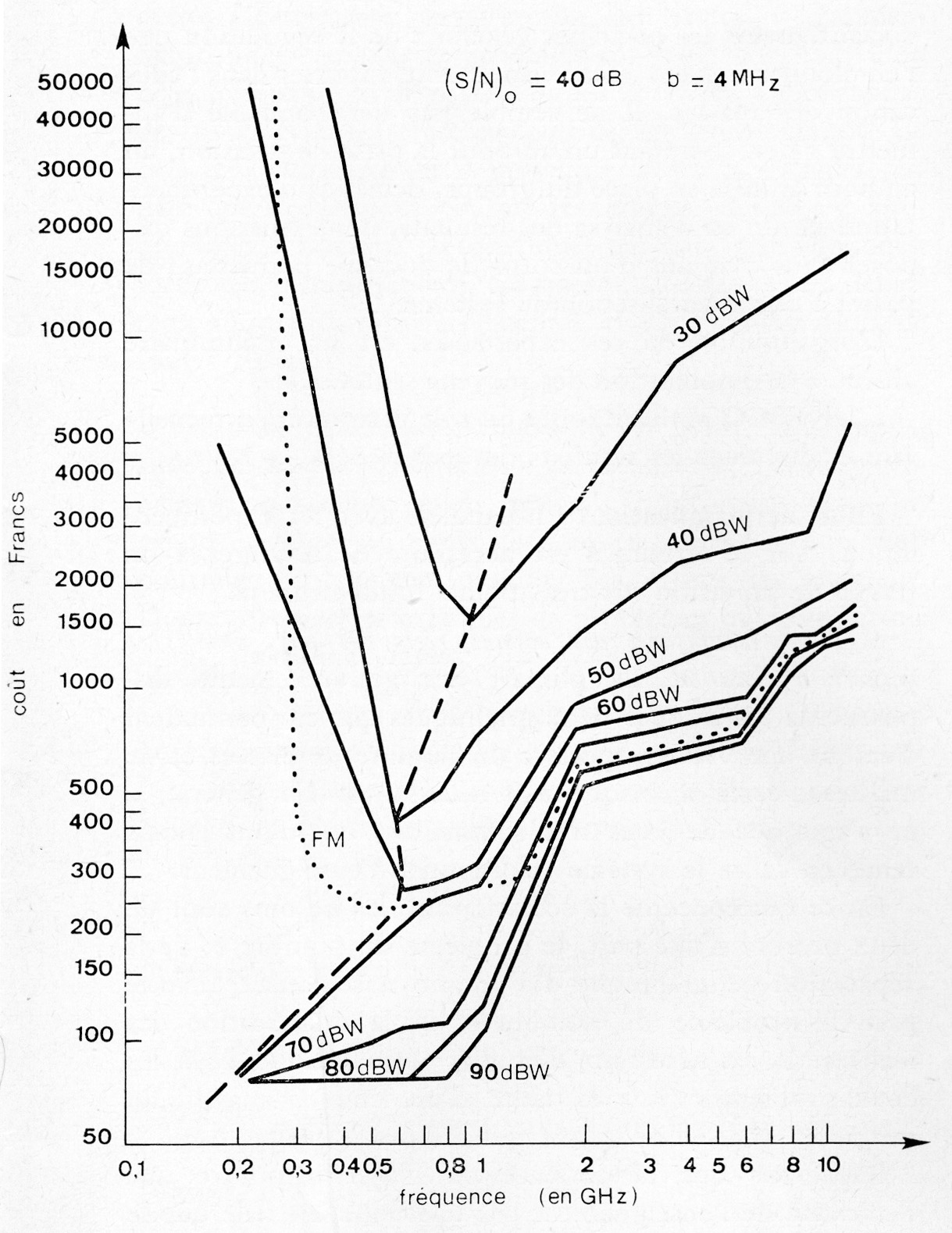

Figure 1 – Coût global minimal de l’équipement d’une station, en zone rurale (dans le cas de la diffusion de télévision, avec un satellite géostationnaire, à 106 stations réceptrices), en fonction de la puissance équivalente rayonnée par le satellite. En trait discontinu, fréquence optimale à laquelle il faudrait travailler, à puissance rayonnée donnée, pour que le coût soit le coût optimisé minimal ; cette fréquence se situe au voisinage de 1 GHz, quelle que soit la puissance équivalente rayonnée par le satellite. En pointillés, séparation entre la zone où la modulation de fréquence est utilisée et celle où elle ne l’est pas.

2. Sur le plan pédagogique, la méthode permettrait de remédier à la difficulté qu’éprouvent les pays en voie de développement à disposer d’enseignants en nombre et en qualité suffisants. Mais dans les travaux publiés on suppose toujours que les programmes à transmettre seront disponibles dès qu’ils seront nécessaires. Or, nous n’avons aujourd’hui que des expériences fragmentaires en ce qui concerne la formation des masses par télévision : c’est dire que même si nous disposions d’un système spatial (qui, lui, ne présente aucune difficulté de conception), nous serions incapables de l’employer.

En fait, nous ne disposons donc aujourd’hui d’aucune base vraiment convaincante qui nous permette d’affirmer à un gouvernement qu’un programme d’éducation par télévision et satellite-relais doit être inscrit à son budget. Et pourtant, un tel programme doit être décidé et mis en place, pour les raisons suivantes :

2.1 – Sur le plan politique, il constitue à long terme une des méthodes d’aide au développement les plus acceptables par les pays développés parce qu’il consiste pour

ces derniers à fournir l’aide sous forme de produits raffinés et sans sortie de devises ; il conduit d’autre part les bénéficiaires à mieux utiliser les importants

investissements indispensables à l’éducation et à l’information.

2.2 – Sur le plan pédagogique, je reste convaincu que le goulot d’étranglement dans le développement constitué par la pénurie d’enseignants ne peut être franchi que par l’emploi généralisé de méthodes audiovisuelles de masse. On peut affirmer que dans tous les pays en voie de développement le problème des maîtres d’école

qualifiés s’aggrave de jour en jour avec l’augmentation de la population. Le système d’assistance en groupe à une émission, dont le niveau correspond au niveau

moyen mais qui a été préparée par des maîtres de grande qualité, résout le problème de la formation du, personnel d’encadrement, met en place de structures

d’accueil des idées et des actions nouvelles, permet un dialogue en retour avec les maîtres et enfin fait naître une conscience de groupe en vue de l’action, c’est-à

dire favorise la mise en pratique de la démocratie au village.

Mais cette conviction toute philosophique appelle pour être confirmée et pour imposer le lancement d’un programme, une action dans trois directions : une série d’expérimentations pédagogiques, un effort de planification, l’organisation d’un organe de coopération internationale.

Expérimentations pédagogiques. Imaginons que nous disposions d’un système technique parfait de transmissions entre un centre national et l’ensemble de toutes communautés rural et urbaines. Deux problèmes se posent : quels messages devrons-nous transmettre ? Comment s’assurer que ces messages seront compris ?

a) Nature des messages : à mon avis, deux types profondément différents de missions peuvent être remplis à l’aide de la télévision : la scolarisation des enfants et la formation des adultes.

Cependant , nous n’avons aujourd’hui aucun corps de doctrine qui nous permette de savoir comment remplir ces missions : la tâche la plus urgente de tout programme d’éducation par télévision est de mettre au point les « messages »

Des efforts dans ce sens ont pourtant été tentés et nous citerons deux exemples.

1. Pour la scolarisation des enfants, l’expérience conduite depuis 1965 dans la République du Niger a démontré qu’il était possible, facile et rentable d’apprendre aux enfants une langue véhiculaire, à lire, à écrire et à effectuer les opérations élémentaires du calcul, au moyen de 400 émissions d’environ 15 minutes, émises quatre fois par jour, cinq fois par semaine, cet ensemble correspondant à une année scolaire.

Le résultat des expériences préliminaires a montré que les perspectives décennales de l’enseignement primaire, telles qu’elles sont planifiées, seraient atteintes sans difficulté et même sans doute dépassées de 20 % si la scolarisation par télévision devenait le mode majeur d’enseignement.

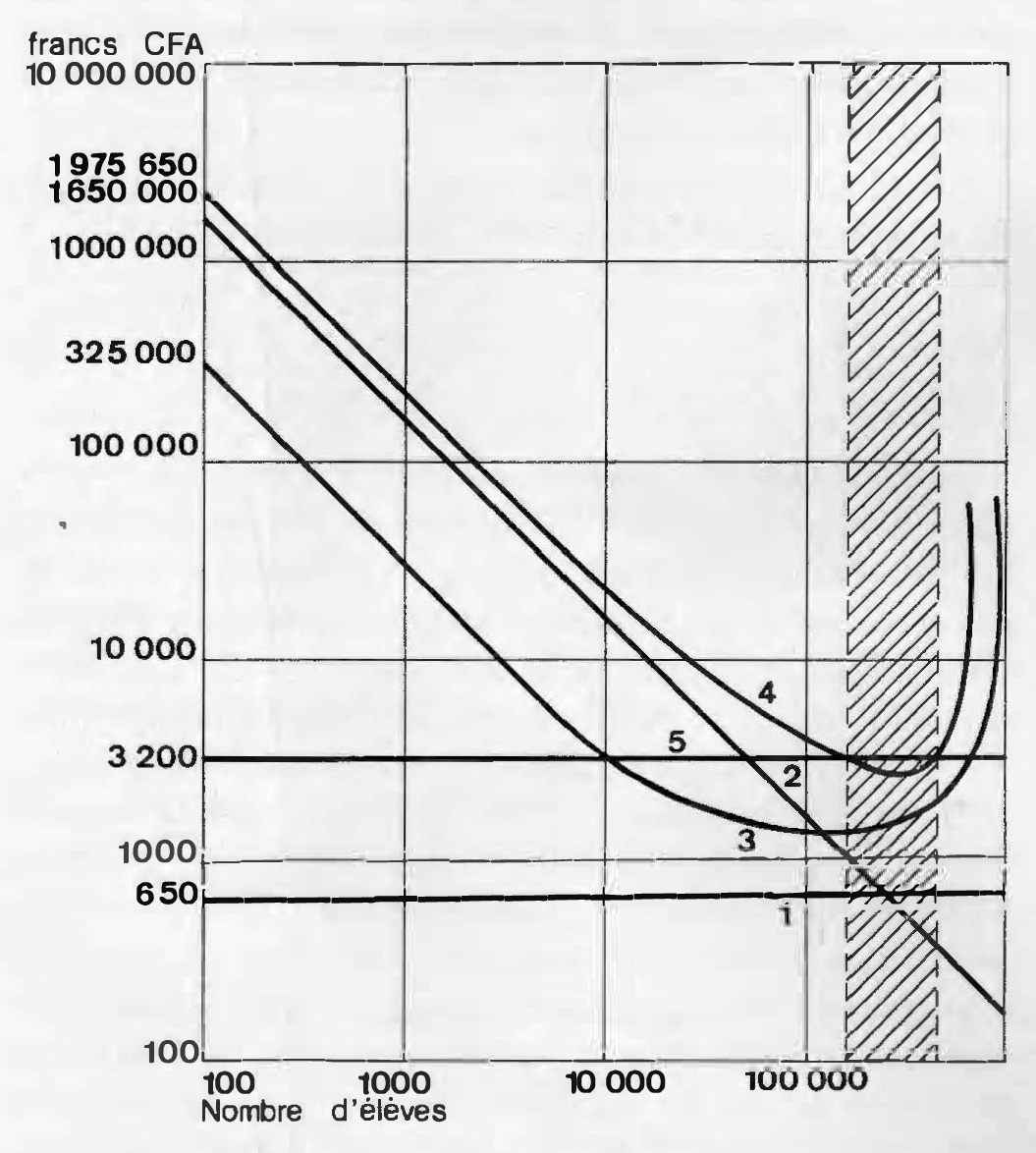

De plus, l’analyse des conditions de rentabilité, dans l’exemple particulier du Niger, montre que grâce à l’économie obtenue sur les différences de salaire entre instituteurs et moniteurs, la méthode de scolarisation par télévision ne coûte pas plus cher, à partir de 200 000 élèves, que la méthode traditionnelle.

Ainsi, dans ce cas précis, la valeur de la méthode a été nettement démontrée ; 600 programmes de première année existent : le message, après une expérimentation d’une année, a pu être mis au point et stocké, non sans douleur puisque 60 % des émissions ont dû être complètement modifiées après l’expérience de la première année. Mais cette expérimentation n’a été conduite que sur deux classes et ne vaut que pour un milieu très localisé. Il s’agit bien là d’un embryon d’expérimentation.

2. Pour la formation des adultes, je citerai un deuxième exemple, l’expérience conduite depuis 1967 par la République de l’Inde, grâce à l’implantation de postes de télévision dans 80 villages et à la transmission deux fois par semaine d’émissions de vulgarisation agricole de chacune 20 minutes. Cette expérience a montré le pouvoir d’attraction de tels programmes sur des villageois, puisqu’en moyenne chaque récepteur rassemble quatre cents spectateurs, dont deux cents adultes, et la possibilité de leur transmettre certaines connaissances.

A mon avis, le résultat principal obtenu au cours de cette expérience est la formation d’une équipe de techniciens d’enseignement par télévision, spécialisée dans la production de programmes agricoles et capable de réaliser en trois jours, une émission de vingt minutes de durée au prix d’environ 465 dollars.

Qu’est cela par rapport à l’immensité de la tâche dans un pays qui estime à 80 % la proportion d’analphabètes dans les régions rurales, tâche qui consisterait à mettre au point des programmes non seulement de vulgarisation agricole adaptée aux différentes régions agricoles du sous-continent, mais aussi de contrôle des naissances, d’hygiène, de médecine générale, d’éducation civique ? Là encore, il s’agit d’un embryon d’expérience.

Nous sentons cependant que ces expériences, pour préliminaires qu’elles soient, sont pourtant la clef du développement futur et c’est pourquoi les gouvernements des pays en voie de développement devraient inscrire à leur programme l’organisation de groupes expérimentaux, c’est-à-dire de laboratoires d’enseignement de masse par télévision.

b) Compréhension des messages par les masses.

Même si nous disposions de programmes, il resterait à faire assimiler leur contenu par les masses. Or, il paraît certain qu’un message porteur d’informations relativement complexes, élaboré par des gens qui vivent dans la société industrielle du XXe siècle, ne peut être accepté directement par des populations analphabètes qui, très souvent, vivent enfermées dans des tabous familiaux, sociaux et religieux. Il n’est pas question de placer des enfants et des adultes seuls devant un écran ; il faut adjoindre à la séance un intercesseur dont le niveau mental est très voisin de celui des spectateurs, mais qui a été préparé auparavant à jouer un rôle d’explication du programme. Pour les programmes de scolarisation, il faut des moniteurs, choisis non pour leurs connaissances, mais pour leur amour des enfants et leur désir de bien faire. Pour les programmes de formation des adultes, il faut des vulgarisateurs employés à plein temps, c’est-à-dire rémunérés correctement, acceptés par les paysans, c’est-à-dire paysans eux-mêmes, responsables de l’organisation du spectacle et des rapports entre les spectateurs et les organisateurs du projet. La formation et la mise en place de ces personnels est un des domaines où l’expérimentation est la plus urgente.

Afin de connaître l’efficacité du système et d’en juger, il est enfin nécessaire de mettre en place une dernière catégorie de personnes : le groupe de psychologues, de sociologues et d’ethnologues qui doit suivre au jour le jour, au moyen d’enquêtes menées auprès des moniteurs et des spectateurs, les effets des émissions, et introduire des modifications au déroulement de l’expérience.

Conclusion. Il paraît donc indispensable et urgent de préparer la formation de ces équipes de pédagogues, ethnologues et sociologues, et de ces moniteurs ou vulgarisateurs, qui seraient chargées d’élaborer une doctrine d’emploi des méthodes audiovisuelles, par expérimentation directe sur le terrain. Après avoir mis au point une méthode de travail et réalisé des programmes, elles constitueraient l’infrastructure intellectuelle et technique permettant l’extension du système à l’échelon national.

Il semble donc que chaque pays en voie de développement devrait :

- constituer un groupe spécialisé muni de moyens de réalisation et d’émission ;

- confier à ce groupe un double programme, d’une part, d’éducation des adultes, d’autre part, de scolarisation des enfants.

Le programme d’éducation des adultes, inspiré des essais en cours à New Delhi, comprendrait principalement des cours de vulgarisation agricole et d’hygiène. On peut admettre qu’un programme d’une demi-heure par jour pour les hommes et un programme de même durée pour les femmes seraient émis à portée d’un centre que nous appellerons chef-lieu.

Dans différents bourgs ou villages seraient organisés des téléclubs. Chacun serait animé par un moniteur employé à plein temps. Tous les habitants du village pourraient faire partie du téléclub. A chaque téléclub serait donné un poste récepteur placé dans un lieu public et dont la maintenance serait confiée au moniteur. Après chaque émission, une discussion serait organisée et menée par le moniteur, qui transmettrait ausitôt au chef-lieu un rapport sur l’impact de l’émission. Une centaine de semblables téléclubs suffiraient pour expérimenter la méthode.

Le programme de scolarisation des enfants s’inspirerait des expériences en cours au Niger. Il consisterait à mettre en place progressivement un système complet d’enseignement par télévision, en partant des petites classes. Dans une première phase, le chef-lieu diffuserait les programmes de première année, pour une trentaine de classes, à raison de quatre à cinq émissions de vingt minutes par jour, cinq jours par semaine, pendant l’année scolaire.

Au chef-lieu une équipe d’une cinquantaine de personnes, disposant des moyens de réalisation et d’émission (unités mobiles de prises de vue, studios, appareils d’enregistrement et laboratoire photographique), logée dans un local d’environ 1 500 m2, constituée d’un groupe pédagogique, d’un groupe technique-télévision et d’un groupe socio-psychologique, dirigerait l’expérience, mettrait au point les programmes, réaliserait les émissions et ferait l’analyse des résultats. Elle serait également responsable de la formation des moniteurs et des vulgarisateurs, pour lesquels un programme supplémentaire d’émissions serait prévu.

Il est à souhaiter qu’un grand nombre de tels groupes soit constitués afin de mettre au point dans des milieux sociaux divers les principes généraux de la révolution que l’emploi des moyens audiovisuels doit apporter dans l’éducation des masses. Il ne me semble pas déraisonnable d’admettre qu’en comptant un an pour la prise de décision, un an pour la mise en place du groupe, deux ans d’expérimentation et un an d’analyse des résultats, nous puissions disposer dans cinq ans d’un corps de doctrine permettant de passer à une généralisation du système.

L’organisation de ces expériences est un préliminaire absolu à la mobilisation des moyens spatiaux.

L’UNESCO pourrait jouer un rôle important en recueillant et discutant les résultats des expériences.

Effort de planification. En parallèle avec les expérimentations sur le terrain, il est nécessaire de se livrer à un travail de prévision sur trois points fondamentaux.

a) Etude insuffisante des besoins réels des pays étudiés en matière d’éducation.

La plupart des gouvernements disposent de statistiques démographiques qui leur permettent d’établir une vue prospective du nombre de classes et de maîtres d’école théoriquement nécessaires. En général, il ne s’agit que de vues très sommaires, qui n’ont jamais remis en cause le système traditionnel d’enseignement.

En ce qui concerne la scolarisation, les besoins sont de deux ordres : d’une part, le problème du nombre et de la répartition géographique des enfants à scolariser, d’autre part, le problème du nombre et de la qualification des maîtres. Il est nécessaire d’étudier dans chaque pays les deux problèmes dans le cadre d’un emploi massif de méthodes audiovisuelles, ce qui n’a pas été fait.

Rappelons que l’expérience du Niger démontre que l’efficacité de l’enseignement par télévision est telle que le cycle de l’enseignement primaire peut être ramené de six à cinq ans, et ceci alors que nous ne savons pas encore employer vraiment ces nouvelles méthodes. Il n’est pas absurde de penser que le cycle pourrait être même réduit à quatre ans. C’est un exemple des modifications majeures que peut subir la planification de la scolarisation. C’est à la lumière de ces idées qu’une nouvelle carte des besoins (dans l’espace et dans le temps) devrait être établie.

D’autre part, en ce qui concerne les maîtres, comme nous avons vu qu’il est possible de les remplacer par des moniteurs et de maintenir cependant un niveau élevé de l’enseignement – en fait, de l’améliorer – c’est tout l’ensemble de l’équilibre de l’enseignement secondaire ou primaire supérieur, formateur d’instituteurs, qui doit être revu. L’augmentation du nombre d’élèves du secondaire, impossible et pourtant indispensable dans une perspective d’enseignement classique, devient désormais inutile. C sont des perspectives nouvelles qui doivent être intégrées dans un nouveau plan.

En ce qui concerne la formation des adultes, il n’existe aucune étude des besoins. Mais, en dehors de quelques expériences, nous ne disposons d’aucune base d’appréciation : les besoins des adultes illettrés sont-ils avant tout ‘alphabétisation ? Personnellement, je n’en crois rien ; mais alors, quels sont-ils ? Apprentissage des gestes élémentaires, modification des habitudes d’alimentation, idées simples et générales sur le monde ? … c’est ce que les équipes de psychologues devraient dire à chacun des gouvernements intéressés et ce, en tenant compte du caractère complexe de la mosaïque de petits groupes fermés que constituent en fait les masses illettrées ; programmes, nombre d’individus devant être touchés, méthodes d’encadrement, ces questions doivent être débattues au niveau gouvernemental avant l’implantation de tout système.

b) Etude économique insufisante.

Il n’est pas impossible d’estimer a priori le coût de la fabrication et du lancement d’un satellite (à un facteur 2 près). Cependant, un grand nombre de choix techniques restent à faire, qui pourraient totalement modifier les ordres de grandeur. Donnons quelques exemples de problèmes qui sont lourds d’incidences financières :

– Le problème de la fréquence d’émission: l’idéal, aux points de vue technique et financier, serait de choisir une fréquence d’émission autour de I ooo MHz, et peut être les nations pourraient-elles s’entendre pour réserver à la télévision éducative la bande 800-1 000 MHz. La prochaine conférence de l’UIT prévue en 1970 devrait se saisir de cette question.

Il est à craindre cependant que les équipements existant déjà dans cette bande représentent des investissements tels que cette solution soit impossible. Les techniciens proposent alors l’emploi de la bande 12 ooo MHz, aujourd’hui peu encombrée et pour cause, puisque son emploi exige d’importants développements techniques et surtout industriels.

– Le problème de la durée de vie du satellite, sur lequel nous ne disposons, il faut le dire, que d’affirmations gratuites.

– L’ordre de grandeur des crédits d’investissement et de fonctionnement de la partie réception-sol du système : en l’absence d’un choix ferme entre transmission directe et transmission semi-directe, la taille et l’implantation des stations ne peuvent être définies. Doit-on adapter le programme d’éducation par satellite à ce qui existe déjà, ou créer au contraire un système entier comportant un très gros satellite et de toutes petites stations au sol, solution qui me paraît celle de l’avenir ? Même si l’on sait ce que l’on veut du point technique, la planification de l’implantation du système, avec la mise en place des personnels, du système, avec la mise en place des personnels, n’a pas été étudiée.

c) Etude de la coordination du programme avec le développement du pays

Un des points négatifs de l’expérience faites aux Indes était le fait que l’approvisionnement en semences, engrais, insecticides, etc. sur le plan local, ne coïncidait pas avec les émissions de télévision. Sur le plan national, il est à craindre que si nous expliquons à des paysans de bonne volonté quels sont leurs besoins en matériel moderne et que d’autre part nous sommes incapables de leur fournir ce matériel, le programme de formation perde tout son sens. Il est donc nécessaire de faire entrer un tel programme de formation dans le plan général de développement d’un pays (construction d’usines, crédits agricoles, etc.).

L’adoption d’un programme d’éducation des masses par télévision exige une réorientation de l’ordre des priorités nationales.

Conclusion.

Les États intéressés devraient chacun créer au niveau gouvernemental le plus élevé une commission interministérielle chargée d’étudier les besoins réels des populations, en fonction de l’application de nouvelles techniques d’enseignement, le coût des différents systèmes de distribution, l’intégration des programmes d’éducation dans le plan national de développement. Cette commission pourrait faire rapport à son gouvernement après environ un an. A ce moment, des décisions sur la construction des systèmes de distribution pourraient être prises.

L’organisation internationale définitive des télécommunications ou des satellites d’application pourrait coordonner l’ensemble des résultats obtenus par ces différentes commissions nationales, en ce qui concerne les aspects spatiaux du problème.

Figure 4 – Prix de revient par année et par élève (amortissement compris) de la télévision scolaire au Niger. Courbes donnant une idée de la variation du prix de revient par année et par élève de la réception (1), de la production (2), de la diffusion (3) ; la courbe (4), somme des 3 précédentes, mise en regard de la droite (5) qui donne le montant de l’économie moyenne réalisée du fait de la différence de salaire des maîtres qualifiés et des moniteurs, montre la zone de rentabilité qui peut-être atteinte (en grisé). C’est d’ailleurs plus l’allure de ces courbes que leur valeur absolue qui doit être examinée, dans l’état actuel des connaissances (doc. UNESCO, 1967).

Mise en place des systèmes d’éducation par télévision.

Les actions que nous venons de définir ne sont encore entreprises nulle part. Et cependant, même si elles avaient déjà abouti, nous ne pourrions encore répondre à la question la plus importante de toutes : supposant que la nécessité de tels projets ait été démontrée, qui les financera ?

Il est aisé de voir qu’un programme d’éducation sérieux, c’est-à-dire comportant plusieurs dizaines ou quelques centaines de milliers de postes récepteurs, exigera un budget de l’ordre de plusieurs centaines de millions de dollars (de deux cents à cinq cents suivant les estimations a priori). Les investissements proprement spatiaux (fabrication et lancement du satellite) n’interviennent que pour une modeste part (de l’ordre de 10 à 15 %). Il paraît difficile dans l’état actuel de l’économie mondiale qu’aucun pays en voie de développement puisse supporter seul un effort de cette envergure.

De plus, l’universalité même de la méthode, qu’il s’agisse du satellite ou des récepteur (avec par exemple, la fabrication en masse et à bas prix de récepteur de télévision à 12 000 MHz), conduit à la no ion d’organisation internationale.

Il importe de rappeler que ! »éducation est une responsabilité nationale. L’initiative doit venir des gouvernements, soit individuellement, soit régionalement ; le financement doit donc aussi être une responsabilité nationale, autant que possible.

Nous estimons donc qu’un tel projet ne peut être mis en œuvre sans la constitution d’une agence multilatérale qui devrait comporter deux sortes de partenaires :

– d’une part, des partenaires à vocation spatiale affirmée, c’est-à-dire des pays déjà développés, disposant d’une infrastructure industrielle de premier ordre, qui mettraient à la disposition de l’agence les moyens spatiaux nécessaires et qui participeraient à tous les programmes ;

– d’autre part, des partenaires clients, surtout des pays en voie de développement, qui participeraient seulement aux programmes qui les intéresseraient.

Le pays « client » serait responsable de l’implantation territoriale (émission et réception) et de la partie pédagogique de l’expérience. Les messages seraient ainsi mis au point, pour chaque pays, par lui-même.

Le mode de financement serait décidé par l’agence, selon chaque cas d’espèce, mais le principe en serait que les pays spatiaux financeraient le satellite et son lancement et que le pays client financerait la partie pédagogique et non spatiale. En fait, étant donné la couverture géographique d’un seul satellite (cercle de 3 000 à 4 000 km de diamètre), un groupe de pays clients pourrait se former pour financer la partie pédagogique.

Ainsi seraient assurés :

– la dévolution du programme à de fin purement éducatives, à l’exclusion de toute propagande ;

– la baisse des prix de revient, grâce à la fabrication en série des équipements ;

– la priorité du financement par les pays membres liés par un accord international, dans le cadre de leur budget national ;

– le financement par les pays directement intéressés, dont chacun supporterait les charges découlant de sa responsabilité et négocierait, via l’agence, le financement des commandes proprement spatiales auprès des institutions internationales compétentes ou des pays disposés à assumer les risques de l’entreprise.

Une telle agence, organisme léger et peu coûteux, ne comptant que quelques dizaines de membres, pourrait être soit indépendante, soit de préférence rattachée à des organismes internationaux.

* * *

Tels sont les problèmes que pose l’utilisation des techniques spatiales pour l’éducation ; les difficultés sont de trois ordres :

– problèmes pédagogiques, c’est-à-dire de recherche et d’expérimentation sur le terrain, à résoudre par l’organisation de laboratoires de recherches psychosociologiques dans un cadre universitaire et gouvernemental mixte, avec la mission décrite ci-dessus ;

– problèmes de planification, à résoudre par une commission interministérielle, à l’échelon national ;

– problèmes de mise en place et de financement, à résoudre par les pays intéressés dans le cadre d’accords multilatéraux coordonnés sur le plan

Le calendrier suivant ne serait pas déraisonnable : pendant que les recherches pédagogiques s’organisent et que les programmes sont mis au point (il faut cinq ans), les commissions de planification interministérielles et l’agence internationale s’organisent et travaillent ; il leur faut environ deux ans pour exister et pouvoir répondre aux questions soulevées. Dans deux ans, la fabrication des satellites pourrait être commencée, avec mise sur orbite trois à quatre ans plus tard, cela au moment où les programmes pédagogiques seraient au point et l’implantation des récepteurs et des moniteurs terminée. Les systèmes d’éducation par satellites pourraient donc être opérationnels vers 1974. Ainsi, dès alors, nous disposerions de méthodes de dissémination des connaissances dont la puissance pourrait modifier la condition historique des masses illettrées. Répétons une fois de plus que ces efforts de recherches pédagogiques, de planification nationale et d’organisation internationale ne sont ni très coûteux, ni très difficiles.

Leur importance exige de les placer en tête des priorités nationales de beaucoup de pays.

Et c’est après seulement qu’ils auront porté leurs fruits que l’on pourra songer à mettre en place des systèmes opérationnels de distribution

Communication parue dans la revue CNES « La recherche spatiale » – Volume VII – N° 10 – Octobre 1968