La deuxième expérience TACITE

par Marie-Paule Lemaître et Jacques Bouttes, de l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA)

Introduction

L’horizon infrarouge est utilisé depuis plusieurs années pour définir la verticale à bord de véhicules spatiaux [1]. La mesure d’attitude ainsi obtenue est,dans l’état actuel de la technique, encore peu précise, à cause du manque d’information sur la forme de la transition Terre-espace. C’est pourquoi plusieurs programmes scientifiques ont été développés en France et à l’étranger, pour rassembler des résultats expérimentaux et mettre au point les méthodes prévisionnelles d’application des propriétés ainsi mises en évidence [2, 3, 4, 5, 6].

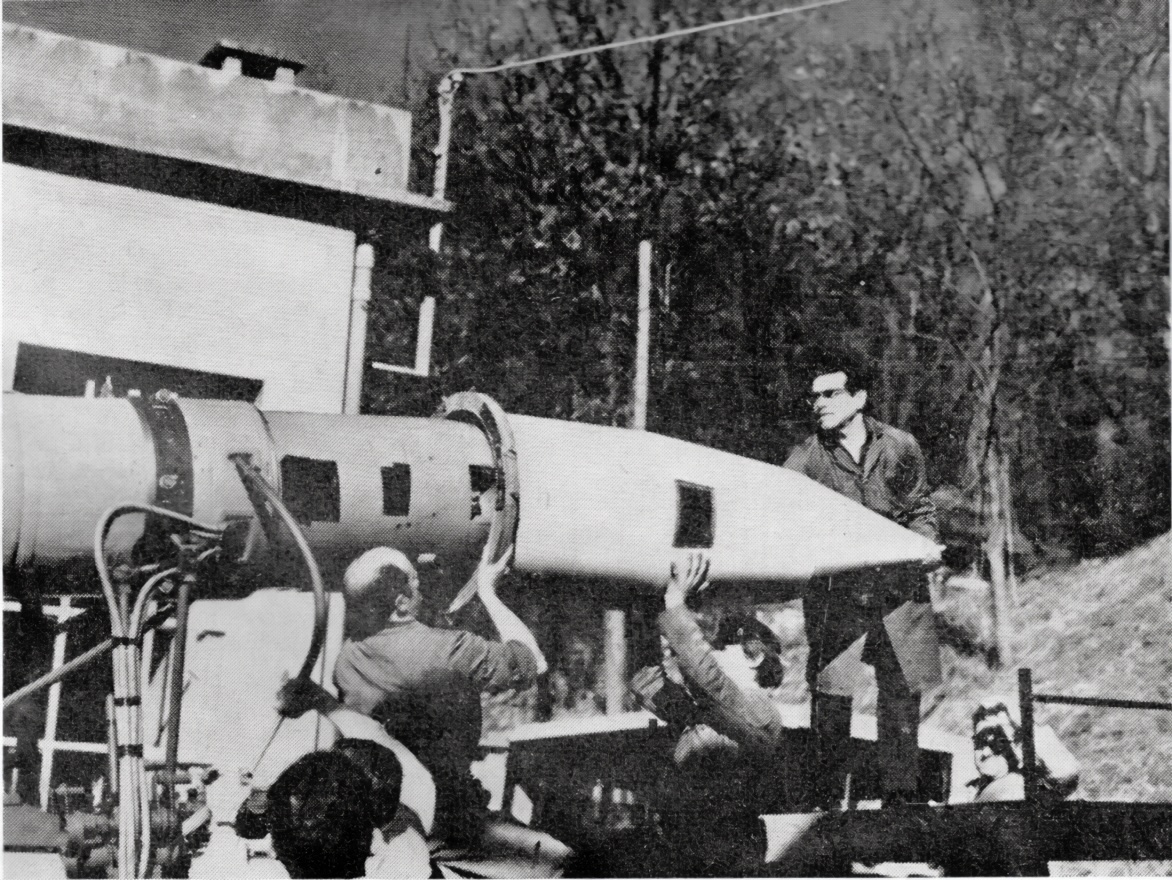

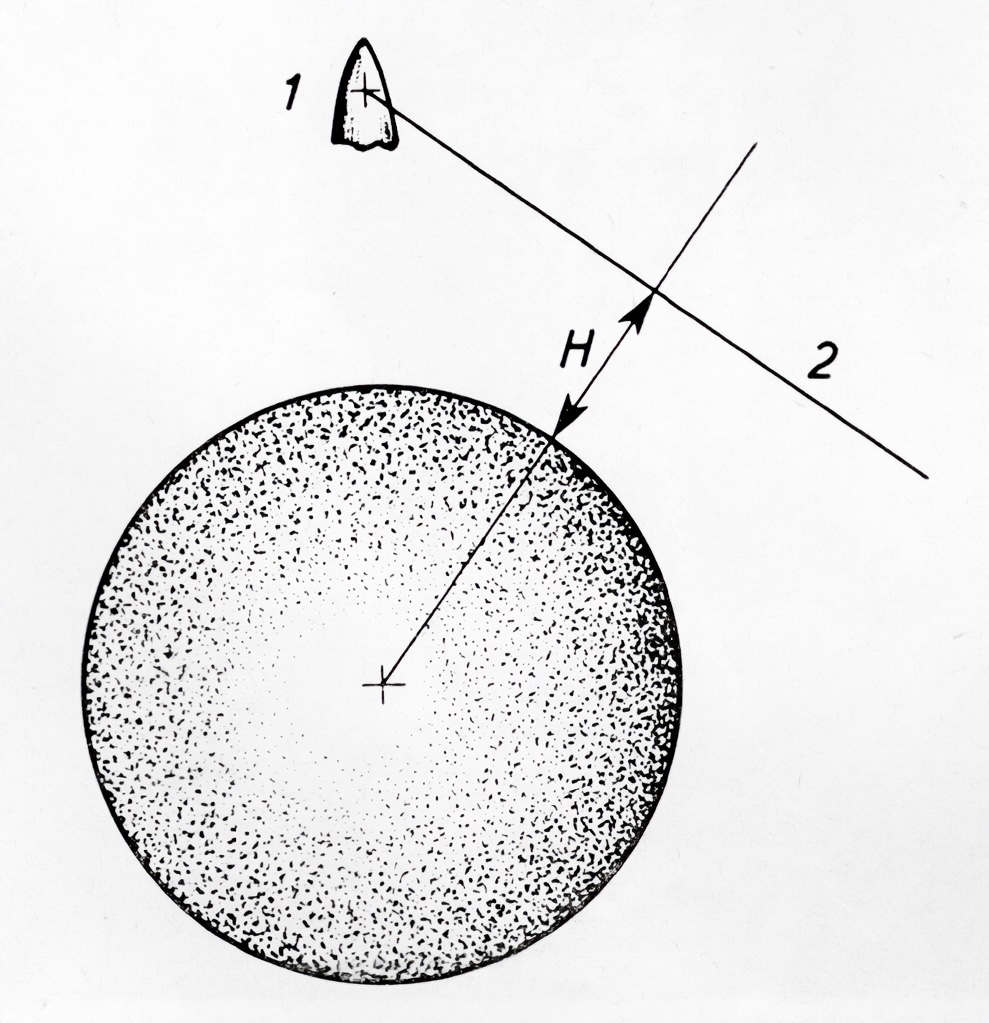

Dans cet esprit, l’ONERA a entrepris, avec l’aide du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) l’étude expérimentale sur fusée-sonde de la zone émissive de transition entre la Terre et l’espace. Dans ce cadre, une première expérience a eu lieu le 15 juin 1965. Son but [7] était d’étudier l’étendue et la forme de la zone de transition, de la localiser par rapport à des repères géographiques, de mesurer sa radiance énergétique globale dans un domaine Spectral étendu (1 à 35 microns). De ce dernier point de vue, les résultats expérimentaux [8, 9] sont en bon accord avec les résultats des calculs effectués sur des modèles d’atmosphère [1o]. Le profil de l’émission en fonction de l’altitude de visée H (fig. 1) a fait apparaître vers 15 km un changement de pente qui correspond à une zone étroite séparant deux régions dont les propriétés radiatives sont très différentes. Cependant, le très large domaine spectral exploré ne permettait pas de préciser la contribution apportée au signal mesuré par les différents constituants de l’atmosphère.

La seconde expérience TACITE (Tentative d’Analyse du Contraste Infrarouge Terre-Espace) a eu lieu en mai 1968. Elle a été associée à une expérience effectuée sur ballon par le Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements de la Faculté des sciences de Toulouse (C. E. S. R.), sous la direction du Professeur Cambou, et destinée à analyser, jusqu’à une altitude d’environ 35 km, les constituants de l’atmosphère.

Définition de la deuxième expérience TACITE

Les objectifs visés lors de la deuxième expérience TACITE consistent, d’une part, dans la confirmation et l’extension à divers domaines spectraux des résultats obtenus lors du lancement de juin 1965, d’autre part, dans l’amélioration de la précision des mesures, en particulier de celle de l’attitude de la pointe scientifique. Comme en 1965, l’expérience a eu lieu de nuit, pour s’affranchir du rayonnement solaire.

Les principaux caractères originaux de cette deuxième expérience concernent : le principe des mesures optiques, les domaines spectraux analysés et la précision de mesure d’attitude recherchée.

Principe des mesures optiques. Les quatre télescopes de la deuxième expérience TACITE ont été équipés d’un système de modulation (visée alternative de l’espace et de la région analysée) permettant de s’affranchir des difficultés liées à la réponse en fréquence des capteurs infrarouges.

Domaines spectraux analysés. Sept domaines spectraux, définis ci-après, sont analysés. Ce sont :

- la bande d’émission de l’ozone, centrée sur 9,6 µ,

- une bande correspondant à la zone de transparence de l’atmosphère (de 10 à 12 µ),

- le domaine du proche infrarouge (longueur d’onde inférieure à 4 µ),

- la bande d’émission du gaz carbonique, de 14 à r6 µ,

- la bande d’émission de la vapeur d’eau (longueur d’onde supérieure à 20 µ),

- le proche infrarouge et l’infrarouge moyen (1 à 3 5 µ) ; ce domaine était le seul utilisé lors de la première expérience TACITE,

- l’infrarouge moyen (7 à 35 µ). L’élimination du proche infrarouge serait nécessaire dans tous les cas pour se soustraire de jour au rayonnement solaire.

Dans les trois premiers domaines cités, l’énergie attendue est très faible et la mesure exige l’utilisation comme récepteur d’un détecteur quantique constitué d’un semi-conducteur fonctionnant à 27 degrés K.

Mesure de l’attitude de la pointe scientifique. La mesure de l’attitude, associée à la connaissance de la position des parties mobiles des instruments d’optique et des données de trajectographie, doit définir avec la plus grande précision possible le domaine de l’espace analysé. Ce domaine est centré autour d’une droite mobile partant de la pointe scientifique et passant à une distance H de la Terre (fig. 1).

La détermination à tout instant de la distance H impose en particulier une mesure précise de l’attitude de la capsule : pour fixer les idées, une erreur sur l’attitude de 1 minute d’arc correspond à une erreur sur H de 360 m quand la capsule est à 150 km d’altitude. La précision visée d’une minute d’arc, qui doit être obtenue au moyen d’un senseur stellaire, s’accommode de la précision des procédés de trajectographie habituels des bases de lancement (précision de l’ordre de 50 à 100 m). Elle impose évidemment que les calages mécaniques des différents appareils optiques soient effectués ou mesurés avec une précision de l’ordre de la minute d’arc.

Description du matériel expérimental

Caractéristiques de la fusée. La fusée-sonde utilisée, identique à celle de la première expérience en vol de juin 1965, amène la pointe scientifique à une altitude de 175 km environ. La fusée complète, stabilisée par empennages, a une masse totale au départ de 1 900 kg dont 1 25o de poudre. C’est une fusée monoétage de 560 mm de diamètre et de 6,75 m de longueur, dont le propulseur est fabriqué par la Société d’Etude de la Propulsion par Réaction (S. E. P. R.).

Charge scientifique. La pointe scientifique a une masse de 230 kg environ, son diamètre est de o,6 m, sa longueur de z m ; outre les matériels de servitude et de télémesure, la charge scientifique, protégée durant la traversée de l’atmosphère par une coiffe éjectable, comprend les éléments principaux suivants :

- pilote automatique PASCAL,

- senseur stellaire pour mesure d’attitude,

- bloc optique.

Pilote automatique PASCAL

Ce dispositif a déjà été utilisé lors de la première expérience TACITE. Il a pour rôle de maintenir l’axe de la pointe scientifique parallèle à une direction voisine de la verticale et d’imposer autour de cet axe une vitesse de rotation de 15°/s. Les détecteurs utilisés sont des gyromètres et un gyroscope à deux degrés de liberté. Les gouvernes sont constituées par des jets d’azote délivrés par des électrovannes. Le type de pilotage est un contrôle par tout-ou-rien avec seuil : l’axe de la pointe scientifique est maintenu parallèle au moment cinétique du gyroscope à 15 minutes d’arc près.

Senseur stellaire de contrôle d’attitude

En raison des dérives notables qu’ils peuvent subir durant la phase propulsée du lancement (de l’ordre du degré), les appareils gyroscopiques ne peuvent fournir seuls l’attitude de la pointe scientifique avec la précision recherchée. C’est pourquoi, pour pouvoir mesurer ces dérives, il a été prévu, dans la deuxième expérience TACITE, un senseur stellaire capable d’une précision de l’ordre de la minute d’arc.

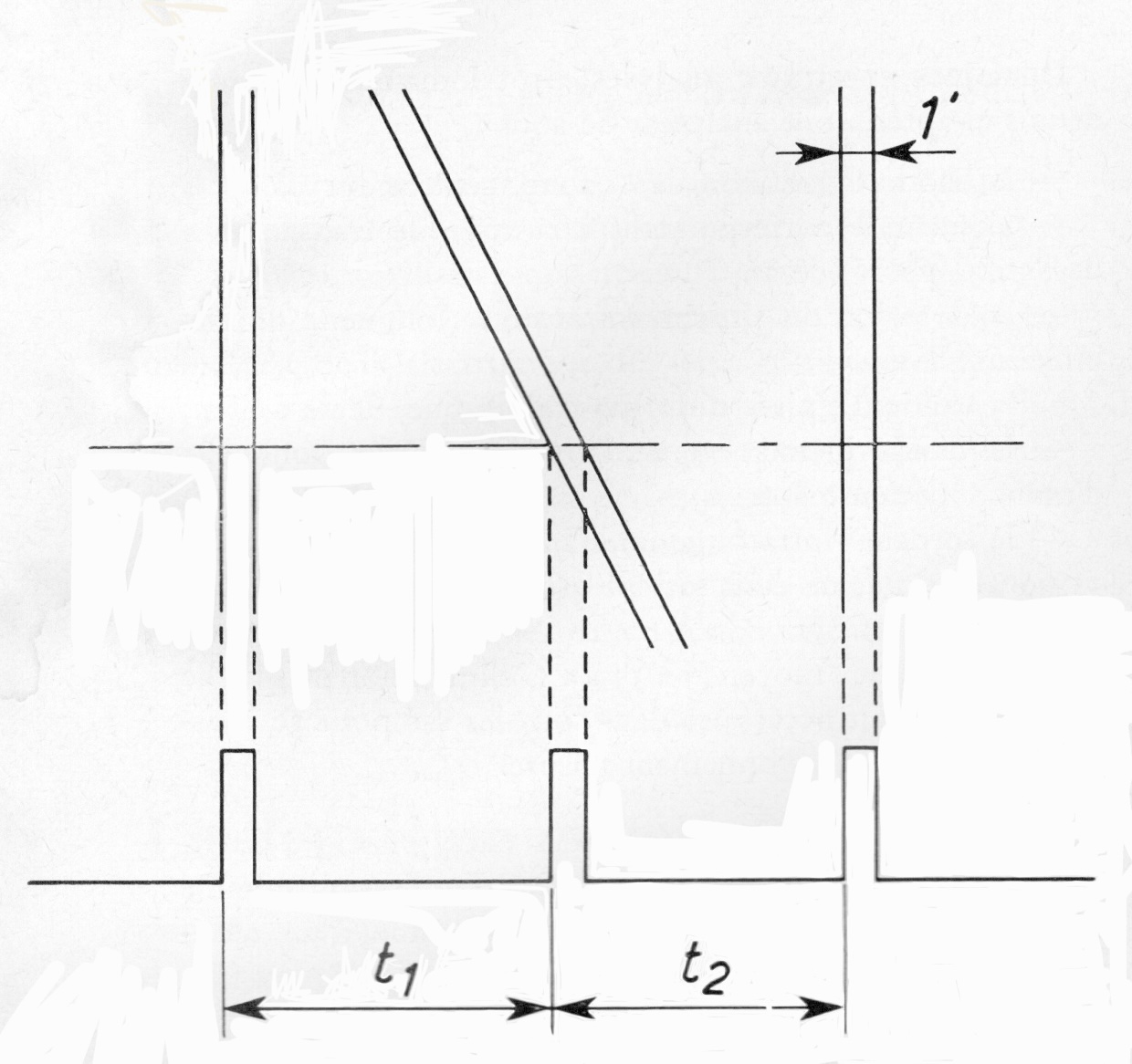

Le senseur stellaire utilisé est adapté à la mesure d’attitude d’une pointe scientifique tournant autour de son axe ; il s’agit d’un appareil statique, réalisé par la Compagnie des Compteurs et dont le principe est inspiré d’un matériel américain [2]. Au foyer d’un objectif dont le champ est de 3 °, se trouvent trois fentes disposées en forme de N (fig. 2) dont la largeur angulaire est d’environ une minute. Le passage d’une étoile dans le champ de l’appareil se traduit par trois impulsions lumineuses reçues sur un photomultiplicateur. La répartition dans le temps des trois impulsions donne la direction de l’étoile par rapport à l’axe optique du senseur. L’appareil peut détecter des étoiles de magnitude inférieure à 1,5.

Il est nécessaire, pour que l’attitude de la pointe scientifique soit complètement définie avec la précision de l’ordre de la minute d’arc, que le senseur stellaire puisse voir deux étoiles différentes : cette condition impose l’heure de lancement de manière impérative.

Bloc optique

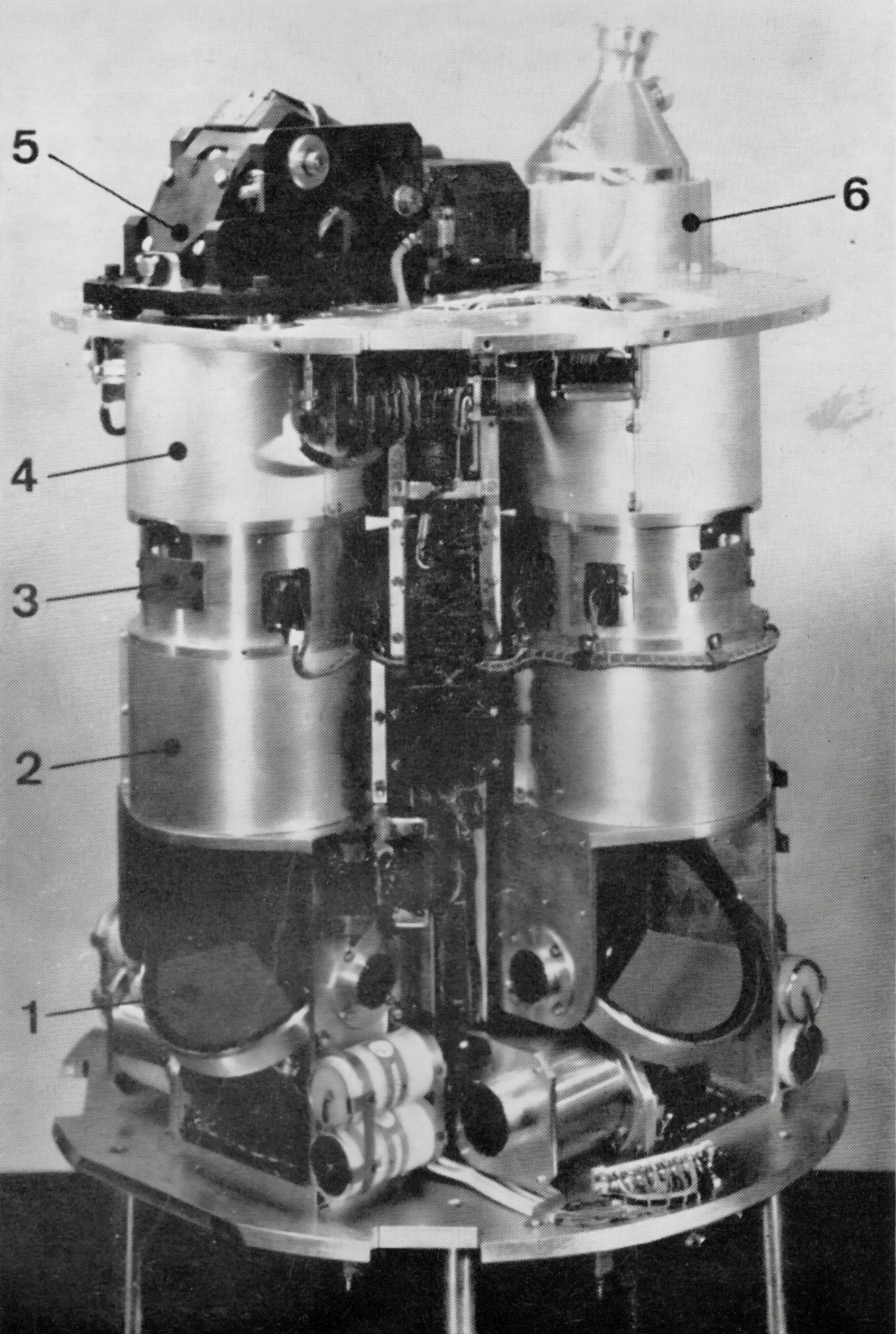

Le compartiment de mesure est constitué par quatre appareils indépendants (fig. 3), disposés à 90° l’un de l’autre, qui mesurent le rayonnement dans la zone de transition. Deux d’entre eux sont équipés des filtres interférentiels délimitant les domaines spectraux étroits.

Figure 3 – Bloc optique. 1. Miroir oscillant 2. Télescope 3. Modulateur 4. Compartiment électronique 5. Senseur stellaire 6. Cryostat

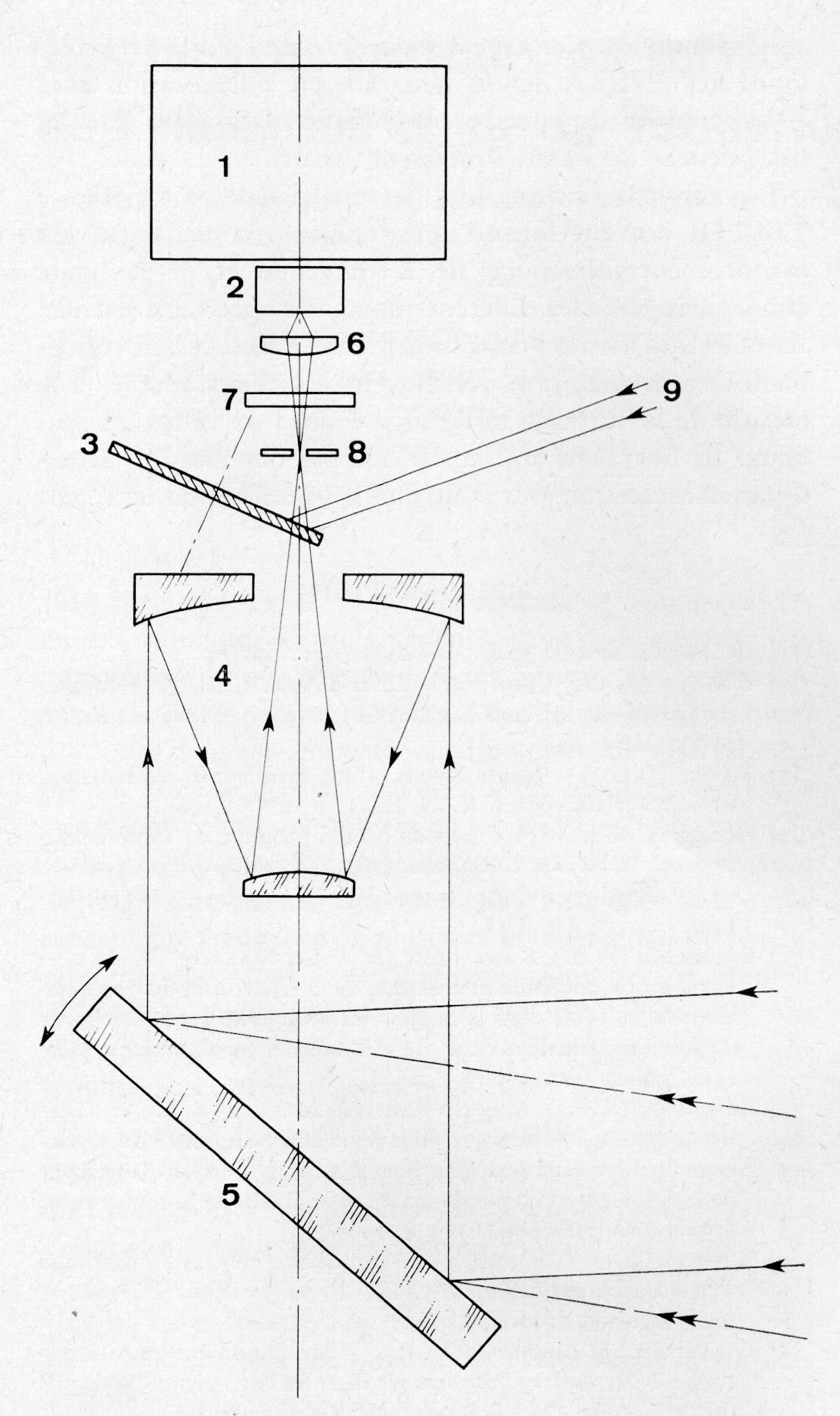

Chaque ensemble comprend quatre parties : un miroir plan oscillant, un télescope, un modulateur, un récepteur avec son amplificateur (fig. 4).

Figure 4 – Schéma de principe d’un ensemble de mesure. 1. Electronique 2. Récepteur pneumatique 3. Modulateur 4. Télescope Cassegrain 5. Miroir oscillant 6. Lentille de champ 7. Filtre 8. Fente 9. Signal de référence

Le miroir plan renvoie le rayonnement provenant de la zone de transition dans le télescope dont l’axe optique est parallèle à celui de la capsule. L’angle de la direction d’observation avec l’axe varie entre 72 et 94°, de façon que le contour terrestre soit intercepté à tous les balayages des miroirs, quelle que soit l’altitude de la capsule. La période d’oscillation des miroirs est de quatre secondes pour les deux ensembles fonctionnant dans les domaines spectraux de 1 à 35 µ et de 7 à 35 µ et de 40 secondes pour les deux autres.

Le télescope à miroirs est du type Cassegrain : son diamètre utile est de 90 mm, il est ouvert à F/4,5. Dans son plan focal se trouve une fente délimitant un champ de dimensions angulaires 2 ° x 10′. La grande dimension de cette fente est parallèle à la ligne d’horizon. La petite dimension de 10′ définit la limite de résolution de l’expérience.

La modulation du flux est obtenue par la rotation d’un disque à pales réfléchissantes .

Trois des appareils sont équipés de récepteurs pneuma tiques ONERA à détection de type capacitif [9, 11]. Le rayonnement incident provoque la dilatation d’une membrane, ce qui déséquilibre un pont capacitif dont fait partie le capteur. Les récepteurs voient alternativement le faisceau de mesure issu du télescope et un faisceau de référence provenant directement de l’espace dans une direction à 30° au-dessus de l’horizontale. Ils reçoivent donc un flux modulé à une fréquence définie par la vitesse de rotation du disque et par le nombre de ses pales. Ceci permet d’utiliser ces capteurs dans des conditions bien meilleures que celles de la première expérience TACITE, le fonctionnement en porteuse permettant de passer les très basses fréquences.

Le quatrième appareil est muni d’une cellule constituée d’un cristal de germanium dopé au mercure. Elle est maintenue à la température de 27 °K par un cryostat refroidi au néon solide.

Les différents filtres interférentiels équipant chaque ensemble sont commutés à la fin de chaque période d’oscillation du miroir.

Expérience en vol

La deuxième expérience TACITE a eu lieu le 15 mai 1968 à 0 h 38 TU, à partir de la base du CERES à l’Ile du Levant. Le lancement a été effectué à l’heure exacte, permettant le fonctionnement correct du senseur stellaire, après une mise en condition et une vérification avant lancement des matériels, qui ont duré près de quinze heures. D’une manière générale, l’ensemble des appareils de mesure et de trajectographie a fonctionné de façon satisfaisante pendant les 400 secondes de trajectoire utile ; l’altitude atteinte, conforme aux prévisions, a été de 175 km.

Déroulement de l’expérience. Après les 20 secondes de propulsion, le pilote automatique réduit la vitesse de roulis de l’ensemble porteur et charge scientifique à la valeur de consigne de 15°/s. Ensuite la coiffe protectrice est éjectée, la pointe est séparée du porteur et le pilote automatique PASCAL amène l’axe de la pointe dans la direction recherchée.

C’est alors que commence l’expérience elle-même à partir d’une altitude de 85 km (au cours de la montée) jusqu’au basculement de la pointe sous l’effet des efforts aérodynamiques rencontrés lors de la rentrée dans l’atmosphère.

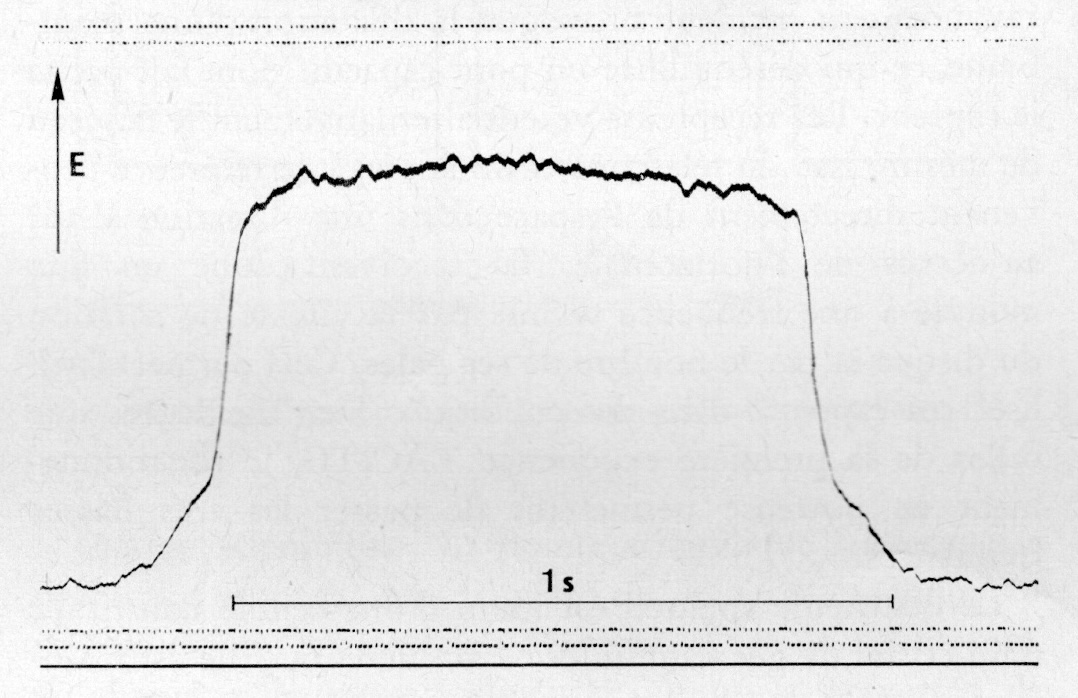

Résultats obtenus. 286 transitions ont été analysées par les deux télescopes consacrés aux domaines spectraux 1-35 µ et 7-35 µ. Toutes sont d’excellente qualité (fig. 5) et doivent permettre de déterminer l’attitude de la capsule indépendamment des autres moyens de mesure. Le signal provenant du 3e ensemble (bandes du gaz carbonique et de la vapeur d’eau) est entaché d’un bruit important, inexpliqué actuellement. L’ensemble équipé de la cellule refroidie a analysé 14 fois la zone de transition Terre-espace (6 fois dans la bande de l’ozone, 4 fois dans la fenêtre de transparence atmosphérique, 4 fois dans le proche infrarouge). Un signal très important a été enregistré clans la fenêtre atmosphérique. Par contre, l’énergie reçue clans le proche infrarouge semble à peu près nulle.

Figure 5 – Enregistrement d’une transition (7 à 35 microns). E : radiance énergétique en fonction du temps.

Le senseur stellaire a donné les indications prévues, correspondant aux étoiles l’Epi et Antarès. Au voisinage de cette dernière, apparaissent des perturbations, probablement dues à la Lune.

Conclusion

Les résultats expérimentaux pourront être confrontés avec les résultats de calculs effectués à partir de modèles atmosphériques. Cet aspect théorique de l’étude est développé à l’ONERA depuis deux ans en collaboration avec le Laboratoire de spectroscopie moléculaire de la Faculté des sciences de Paris (Professeur Amat).

Les résultats obtenus lors de cette deuxième expérience TACITE doivent fournir une meilleure connaissance du rayonnement infrarouge de la moyenne et de la haute atmosphère dans les différents domaines spectraux retenus. Associés aux mesures d’attitude précise effectuées, ils contribueront à la définition des moyens les mieux adaptés à la mesure de la verticale infrarouge à bord de véhicules spatiaux. Ils devraient être complétés par des mesures statistiques effectuées de jour et de nuit sous différentes latitudes.

BIBLIOGRAPHIE

[1] IR horizon sensor. Space Aeronautics, fév. 1961, p. 131.

[2] WALKER (R. G.), CUNNIF (C. V.) et d’AGATI (A. P.). – Measurement of the infrared horizon of the earth. A. F. C. R. L., 66-631, sept. 1966.

[3] MOORE (J. K.). – Measurement of the earth’s infrared radiation from a Skylark rocket. R. A. E., T. R. nos 65-166.

[4] OGLETREE (G.). – Profile – an orbital program of limb measurement. Sec. Symp. on infrared 1e11sors for spacecraft guidance and control. Aerospace Corp., mars 1967, El Segundo, Calif., Etats-Unis.

[5] BAJOULINE (P. A.), KARTACHEV (A. V.) et MARKOV (M. N.). – Exploration angulaire et spectrale de la répartition du rayonnement de la Terre dans la gamme infrarouge du spectre à partir du satellite artificiel Cosmos 45. Trad. de Kosmitcheskié Issledo vania, vol. 4, fasc. 4, p. 601, 1966.

[6] LIVENTSOV (A. V.), MARKOV (M. .), MERSON (Y. E.) et CHAMILEV (M. R.). – Analyse de la répartition angulaire du rayonnement thermique terrestre dans le cosmos, lors du lancement de la fusée géophysique du 27.8 . 1958. Trad. de la revue russe Explorations cosmiques, tome 4, 1966.

[7] BOUTTES (J.) et GIRARD (A.). – Etude du contraste infrarouge Terre-espace par fusée TACITE. Revue Française d’Astronautique, mai-juin 1966.

[8] GIRARD (A.) et LEMAITRE (M. P.). – Mesure du contraste infrarouge Terre-espace. Premiers résultats de l’expérience TACITE du 15. 6. 1965. Note technique ONERA (à paraître).

[9] GIRARD (A.). – Analyse expérimentale du contraste infrarouge entre la Terre et l’espace. Sept. Symp. intern. sur la science spatiale, COSPAR, Vienne, mai 1966.

[10] KONDRATIEV (K. Y.) et lAKOUClEVSKAIA (K. E.). – Répartition angulaire du rayonnement thermique dissipé dans différents domaines spectraux. Satellites artificiels de la Terre, Académie des Sciences de l’U. R. S. S., vol. 14, p. 13, 1962.

[11] GAY (M.). – Amplificateur à faible niveau pour récepteur infrarouge. La Recherche Aérospatiale, n° 113, juillet-août 1966.

Article paru dans le numéro de juillet-août 1968 de « La Recherche Aérospatiale » (ONERA) repris dans la revue CNES « La recherche spatiale » – Volume VII – N°10 – Octobre 1968