Il y a 60 ans, ESRO et ELDO engageaient l’Europe dans la conquête de l’espace

Par Philippe Varnoteaux – Docteur en Histoire – Membre de l’IFHE

Article paru dans la revue Espace & Temps N° 13 de Novembre 2014 sous le titre « Il y a 50 ans, ESRO et ELDO engageaient l’Europe dans la conquête de l’Espace »

Aux origines de la « première Europe spatiale »

Au début des années cinquante, la communauté scientifique internationale décide, sous l’impulsion de physiciens occidentaux d’engager une Année Géophysique Internationale (AGI). Calquée sur le modèle des années polaires, celle-ci consistait à notamment mieux comprendre les interactions entre l’atmosphère terrestre et les rayonnements solaires et de l’univers. Prévue pour 1957-58, l’AGI devient alors un nouveau lieu d’affrontement de la Guerre froide dans lequel Américains et Soviétiques lancent les premiers satellites artificiels (Spoutnik, Explorer, etc.). Le bilan est alors important, offrant d’intéressantes perspectives. Pour cela est mis en place en 1959 le Committee on Space Research (COSPAR), pour favoriser la coopération internationale.

Dans le même temps et pour être dans l’action, plusieurs nations européennes créent des comités de recherches spatiales comme en Grande-Bretagne[1], en France[2] ou encore en Italie.[3] Par ailleurs en 1959, le physicien italien Amaldi[4] publie un rapport sur les Recherches spatiales en Europe, dans lequel il préconise une recherche spatiale à l’échelle européenne permettant de regrouper certains programmes. Depuis les manifestations de l’AGI, de plus en plus de scientifiques considèrent que l’aventure doit se poursuivre et que l’Europe doit jouer son rôle. Eduardo Amaldi prend alors contact avec des collègues étrangers qui avaient notamment participé au succès du CERN.[5] Au cours d’une réunion du COSPAR à Nice en janvier 1960, une poignée de scientifiques se réunit autour du Français Pierre Auger[6] qui, après avoir été rejoint par l’Anglo-saxon Harrie Massey de la BNCSR, convient d’une initiative européenne aboutissant au projet d’une organisation européenne qui s’occuperait du développement de satellites et d’une fusée européenne.[7]

A partir de novembre 1960, une dizaine d’Etats européens (Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, RFA, Suède, Suisse) discute et négocie. Le 27 février 1961, un protocole d’accord est signé à Meyrin en Suisse (où se trouve d’ailleurs le CERN), entraînant la mise en place de la Commission préparatoire européenne pour la recherche spatiale (COPERS), chargée de définir la future organisation européenne de l’espace. Les négociations aboutissent le 14 juin 1962 à la création du Centre européen pour la recherche spatiale (CERS) / European Space Research Organisation (ESRO). Cette dernière a pour principal objectif de concentrer et de fédérer les efforts européens en matière de recherches scientifiques spatiales. L’ESRO est alors une organisation qui dispose d’une certaine autonomie, ayant notamment la capacité de lancer des programmes et de faire elle-même des appels d’offres. Quant à la contribution des Etats membres, elle est définie sur la base du revenu national brut. Ainsi, à l’origine, la Grande-Bretagne cotise à la hauteur de 25 %, l’Allemagne de 21,5 %, la France de 18,2 %, l’Italie de 10,6 %, la Suède de 4,9 %, la Belgique de 4,2 %, les Pays-Bas de 4 %, la Suisse de 3,3 %, l’Espagne de 2,5 % et le Danemark de 2 %. Installée à Paris, l’ESRO commence ses activités à partir de février 1964. Le Français Pierre Auger en est le premier directeur général (de 1962 à 1967).

Quant au lanceur européen, la question est plus sensible. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui a trait à la technologie des missiles / fusées relève des militaires. De ce fait, la construction d’un lanceur doit nécessairement passer par des accords politiques au plus haut niveau. Ce sont les Britanniques qui font la première proposition en septembre 1960 : ils avancent l’idée de développer un lanceur « européen » à partir d’un de leur missile balistique. Pour comprendre, rappelons que les Britanniques sont engagés depuis 1955 dans la réalisation d’un missile à moyenne portée (Blue Streak) pour leur Force de frappe nucléaire. Cependant, le développement de ce missile rencontre un certain nombre de difficultés qui, de plus, est contesté par les militaires en raison de sa propulsion à liquides (ne permettant pas un emploi rapide en cas d’attaque). Les autorités décident d’arrêter le programme en avril 1960.[8] Mais alors que faire du Blue Streak ?

Dans un premier temps, la proposition britannique se résume de la manière suivante : le Blue Streak servira de premier étage auquel sera ajouté le Black Knight en guise de second étage[9], tandis que les autres partenaires se répartiront les charges financières. Naturellement, ladite proposition est diversement appréciée. Ainsi, dans la communauté scientifique, il y a des réticences car beaucoup estiment qu’il serait plus judicieux (et moins coûteux) de faire lancer les futurs satellites scientifiques européens par des fusées américaines. Par ailleurs, l’idée ne plaît guère aux Français qui n’imaginent pas ne pas être partie prenante dans la construction du lanceur d’autant plus que, depuis septembre 1959, ceux-ci sont également engagés dans un programme de missiles balistiques (Pierres précieuses) pour la Force de frappe. De plus, les ingénieurs engagés dans ce programme annoncent dès la fin de l’année 1960 qu’ils pourraient eux-aussi construire un lanceur dérivé d’un de leur missile balistique. Cette proposition trouvera un écho favorable auprès des politiques, aboutissant en 1965 à la réalisation du petit lanceur Diamant.

La proposition britannique rencontre néanmoins des échos favorables à au moins deux niveaux. Premièrement, il n’est pas du tout assuré que les Américains lancent à l’avenir tous les satellites européens, surtout les futurs satellites commerciaux (télécommunications). Deuxièmement, le futur lanceur français (Diamant) n’aura pas les performances suffisantes pour placer sur orbite d’importants satellites scientifiques et, de ce fait, le lanceur européen apparaît comme un bon outil complémentaire. La question du lanceur européen est tellement importante que les politiques se saisissent du sujet, à commencer par le général de Gaulle…

L’idée d’une Europe rivalisant avec les deux superpuissances a probablement séduit de Gaulle, sans parler du fait que le Blue Streak pouvait rapprocher un peu plus les Britanniques du continent européen. Par ailleurs, une telle coopération permettait aussi d’engager un programme qu’un seul pays comme la France ou la Grande-Bretagne ne pouvait pas faire en raison des coûts financiers importants. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique Macmillan, à Rambouillet le 28 janvier 1961, de Gaulle a semble-t-il accepté l’idée britannique mais à la condition que la France contribue à la réalisation du lanceur. Un nouveau schéma est ainsi élaboré : les Britanniques réaliseront bien le premier étage à partir de leur Blue Streak, tandis que les Français feront le deuxième étage à partir d’une « super-Véronique ».[10] Les Britanniques acceptent, le premier lanceur européen va pouvoir naître sous le nom d’Europa. Les médias répercutent l’événement.[11]

Afin d’alléger les contributions financières françaises et britanniques, les Allemands et les Italiens rejoignent Europa. Au final, six Etats participent à la construction de la première fusée spatiale européenne Europa-I, un engin à trois étages : la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la RFA et le Royaume-Uni. La répartition des tâches (et des contributions financières) est définie de la manière suivante : la Grande-Bretagne se charge de réaliser le premier étage à partir de son Blue Streak (à hauteur de 38,7 %) ; la France, le deuxième étage appelé Coralie (23,9 %) ; l’Allemagne, le troisième étage nommé Astris (22 %) ; l’Italie, le satellite expérimental, l’équipement électronique et la coiffe (9,7 %) ; la Belgique, la station de guidage au sol (2,8 %) ; les Pays-Bas, des équipements au sol (2,6 %). Enfin, l’Australie met à disposition sa base de lancement de Woomera. D’une hauteur totale de 31,7 m, pour un poids d’environ 110 tonnes, le lanceur Europa-I est conçu pour placer à partir de 1966 un satellite de 1.200 kg sur orbite basse (500 km). Pour conduire la construction et le lancement du lanceur européen, sept Etats (Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, RFA + Australie) signent à Londres le 29 mars 1962 la convention créant le Centre européen pour la construction de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES) / European Launch Development Organisation (ELDO). La convention de l’ELDO entre en vigueur le 29 février 1964.

Précisons que lorsque les Européens lancent l’Europe spatiale, la France se dote en décembre 1961 (en lieu et place du Comité des recherches spatiales) d’un nouvel organisme : le Centre national d’études spatiales (CNES). Ce dernier doit assurer l’application de la politique spatiale nationale et internationale en coopérant avec divers Etats (Etats-Unis, Argentine, Inde, etc.), mais aussi et surtout avec ses partenaires européens, comme l’avait toujours souligné Robert Aubinière, le premier directeur général du CNES (1962-1972), puis dernier secrétaire général de l’ELDO (1972-1975) : « C’était bien dans un cadre européen que nous avions défini notre propre programme spatial. Il faut dire que nous étions conscients que nous ne pouvions pas tout entreprendre tout seul ».[12]

Les activités de l’ESRO

Divisée en quatre principaux centres – ESTEC (Centre technique de Noordwijk aux Pays-Bas), ESOC (Centre d’interprétation des données à Darmstadt en Allemagne), ESRIN (Laboratoire de recherches (physique spatiale) à Frascati en Italie), ESRANGE (Centre de tir de fusées-sondes en Laponie suédoise, inaugurée en septembre 1966) – l’ESRO commence ses activités en 1964. Les premières années sont difficiles : Pierre Auger doit notamment composer avec les intérêts des différents Etats membres.

Au départ, les scientifiques de l’ESRO utilisent la technologie des fusées-sondes, comme le font déjà la Grande-Bretagne et la France, suivies par l’Italie, l’Espagne et la Suisse. L’ESRO commande régulièrement des lots de fusées-sondes principalement auprès des constructeurs britanniques (Rocket Propulsion Establishment) et français (Sud-Aviation). Toutefois, les scientifiques de l’ESRO attendent avec impatience les satellites, dont le premier ESRO-2A[13] (destiné à l’étude des rayons X et cosmiques) est prêt en 1967. Toutefois, le lanceur Europa n’étant pas prêt, ESRO-2A est lancé le 30 mai par une fusée américaine… qui échoue dans la mise sur orbite. Le premier succès n’intervient que le 17 mai 1968 avec ESRO-2B / Iris, un petit satellite de 86 kg (lancé également par une fusée américaine) placé sur une orbite de 334 à 1085 km d’altitude, destiné à recueillir au-dessus du pôle nord des données sur l’ionosphère et sur les particules (rayons X, cosmiques). Iris marque un tournant important car, pour la première fois, l’Europe part explorer l’environnement de la Terre jusqu’à une orbite sublunaire. De plus, le succès aidant, la communauté scientifique européenne témoigne désormais d’un réel enthousiasme dans la technologie des satellites dédiés à la science.

Les débuts de l’ELDO

Contrairement à l’ESRO, l’ELDO s’apparente davantage à une organisation politique, au sein de laquelle les différents gouvernements agissent en permanence. Cette situation limitera de manière récurrente l’autonomie de cet organisme. Ainsi, au niveau de la direction de l’ELDO, cela se traduit par la mise en place d’un Secrétariat général aux pouvoirs limités, confié au diplomate italien Renzo Carrobio di Carrobio (1964-1972). Dès le départ, l’organisation est empêtrée dans des lourdeurs administratives (notamment pour passer des contrats avec les industriels).

L’enjeu des lanceurs est tel que chaque Etat tient à conserver une prérogative sur son étage et ses compétences technologiques, sans maître d’œuvre unique. De ce fait, les difficultés prennent vite de l’ampleur. Malgré cela, les études démarrent dans chaque pays concerné : les Britanniques expérimentent (avec succès) leur premier étage Blue Streak à Woomera (juin 1964) ; les Français démarrent leurs études fin 1963 sur Coralie, le deuxième étage du lanceur Europa. Pour le mettre au point, une fusée expérimentale (Cora) est même mise au point et testée à partir de novembre 1967 (à Hammaguir).

Toutefois, dès 1964, les Français émettent des doutes sur l’avenir d’Europa-I en soulignant, qu’au regard de ce que font les Américains[14], il serait plus judicieux de développer un Europa plus puissant capable de placer des satellites sur orbite géostationnaire (ce que ne pourra faire la version Europa-I). En janvier 1965, lors d’une réunion intergouvernementale, les Français proposent l’abandon d’Europa-I (pas encore construit…) au profit donc d’un lanceur géostationnaire Europa-II. Si le premier étage peut rester un Blue Streak, les Français proposent pour le deuxième un étage utilisant la technologie de la cryotechnique. Doutant de la réussite d’un tel projet, la majorité des membres refuse et souhaite maintenir le développement d’Europa-I…

La troisième organisation européenne de l’espace : la CETS

L’idée du lanceur géostationnaire avancée par les Français repose sur un constat : l’émergence des télécommunications spatiales. Les Européens en sont conscients puisque, dès mai 1963, ils mettent en place (à Londres) une troisième structure européenne : la Conférence européenne de télécommunications par satellites (CETS). Ne voulant pas interférer avec les organisations précédentes (ESRO, ELDO), les Européens préfèrent établir en lieu et place d’un organisme une sorte de « forum de discussions » entre les représentants des gouvernements et ceux des différentes administrations de type PTT. L’objectif est d’unir les efforts des différentes nations européennes pour favoriser la constitution en Europe d’un réseau de télécommunications par satellites.

Toutefois en ce milieu des années 1960, la démarche n’est pas simple, elle se heurte à toute une série de difficultés. Premièrement, la diversité des Etats et de leur administration en matière de télécommunication pose de nombreux problèmes pour faire avancer le projet d’un réseau européen ; chaque pays a ses législations et ses intérêts propres. Deuxièmement, si les Etats européens s’entendent pour constituer ce réseau, qui va le gérer ? Comment ? Où ? Les susceptibilités nationales se font entendre. Troisièmement, depuis 1964, la plupart des Etats européens sont membres de l’organisation Intelsat. Or cette dernière ne souhaite pas voir émerger un réseau concurrent, soit-il régional. Enfin, si les Européens souhaitent lancer des satellites de télécommunication, il leur faut nécessairement un lanceur géostationnaire. C’est ce que souligne régulièrement la France auprès de ses partenaires dans l’espoir de les convaincre d’engager la construction d’un tel lanceur au sein de l’ELDO…

Les défis et les déboires de la première Europe spatiale

Au début de l’année 1966, les Britanniques remettent en cause le programme Europa pour des coûts qu’ils estiment trop élevés. Cela entraîne une grave crise au sein de l’ELDO. En juin 1966, de nouveaux accords sont obtenus : la participation britannique passe de 38,7% à 27%, augmentant celle des autres partenaires, dont la France (de 23,9% à 25%). Un mois plus tard, lors d’une autre réunion, les différents partenaires européens acceptent enfin la proposition française d’Europa-II, tout en maintenant la poursuite d’Europa-I.

Pour lancer le futur Europa-II, une nouvelle plate-forme de tir spécifique s’avère nécessaire car il faut que celui-ci soit capable de placer une charge suffisamment proche du plan de l’équateur ; de ce fait, le site d’Europa-I en Australie n’était pas favorable aux lancements géostationnaires. Il fallait donc en construire un autre. Or la France est en train de développer le Centre spatial Guyanais, et c’est pourquoi elle propose naturellement à ses partenaires de l’ELDO d’y construire un pas de tir spécifique pour Europa-II. L’ELDO valide en 1966 la proposition française.

L’année 1966 se termine par la première Conférence spatiale européenne (CSE) qui, à l’initiative des Français, se tient à Paris (13 décembre). Cette conférence essaie de mieux répartir les rôles et les actions depuis les remises en cause (financières) britanniques et, surtout, d’amorcer une meilleure coordination des efforts des différents Etats européens en matière spatiale. Cette première CSE donne alors une réelle dynamique et joue le rôle d’une véritable plate-forme de discussions entre les Etats qui acceptent de se rencontrer régulièrement. Un Comité consultatif des programmes est également établi et est confié au français Jean-Pierre Causse. Celui-ci rédige vers la fin de l’année 1967 un important rapport dans lequel il préconise notamment une organisation spatiale européenne unifiée et le développement d’un Europa-III, un lanceur plus ambitieux capable de placer un satellite d’environ 1.500 kg sur orbite géostationnaire. Le rapport soutient également la cause des satellites d’application.

Cependant, le contexte technologique n’est pas très favorable. Les Français éprouvent des difficultés à développer l’étage Cora (sur les trois essais effectués entre novembre 1966 et octobre 1967, un seul réussit). Quant aux Allemands, ils n’ont toujours pas testé en vol le troisième étage. Le contexte politique n’est guère plus reluisant : les Britanniques rejettent une partie du rapport Causse et doutent de l’avenir de l’ELDO. Enfin, le contexte financier, toujours aussi délicat, continue d’empoisonner le bon fonctionnement de l’ELDO, au point que les Britanniques annoncent en avril 1968 une limitation de leur participation (puis leur retrait après 1971). L’ELDO glisse inexorablement dans l’incertitude.

Quant à l’ESRO, la situation n’est pas forcément meilleure. Par exemple, au printemps 1967, au moment de voter le budget alloué à l’organisation, une crise éclate : la Belgique refuse de le voter au motif officiel que les Etats ne contrôlent plus l’ESRO, tombée entre les mains des scientifiques… La situation se débloque grâce aux talents et à la diplomatie du nouveau directeur général, l’Anglais Hermann Bondi (1967-1971).[15] Néanmoins, contrairement à l’ELDO, l’ESRO fonctionne tout de même.

En cette fin des années soixante, face à une Angleterre de plus en plus défaillante, la France s’investit plus que jamais dans le programme Europa en général, Europa-II en particulier (qu’elle est prête à financer à 90% avec l’Allemagne). Rappelons qu’Europa-II consiste en un Europa I auquel il lui est ajouté en guise de quatrième étage le système PAS (Perigee-Apogee-System). Les performances d’Europa-II étant néanmoins limitées, les responsables de l’ELDO prennent les devants en engageant des études préliminaires sur Europa-III. En attendant, les nouvelles sur le front des essais à Woomera ne sont pas bonnes : les 30 novembre 1968 et 31 juillet 1969, le lanceur Europa-I en version pré-opérationnelle (avec ses trois étages) échoue à chaque fois à satelliser. Dans les deux cas de figure, le troisième étage a rencontré des difficultés techniques.

La fin de la « première Europe spatiale »

Alors que la France tente avec ses partenaires européens de faire aboutir le lanceur Europa, les Américains font à la fin de l’année 1969 une étonnante proposition : trois mois après le premier alunissage, la NASA propose aux Européens de porter davantage leurs efforts sur les futurs et ambitieux programmes américains post-Apollo (Navette spatiale, station orbitale, etc.), plutôt que sur « d’hypothétiques programmes » nationaux ou européens. Etait notamment visé le lanceur Europa qui, en l’espace de huit mois, venait d’échouer à deux reprises… Après les déboires techniques venait le trouble politique. Malgré cela, les Européens maintiennent le cap. Une volonté politique avait en son temps souhaité Europa, celle-ci devait donc aboutir. Un nouveau lancement se prépare alors pour juin 1970. S’il réussit, l’Europe sera un acteur du spatial avec lequel il faudra compter. Cela pourrait même être un argument de poids dans d’éventuelles négociations sur un investissement européen dans les projets américains post-Apollo. Le 11 juin, après avoir décollé correctement et suivi sa trajectoire nominale, Europa-I (F9) est sur le point d’amener à poste le satellite mais… la coiffe ne se séparant pas, celui-ci ne peut être libéré. Au bout de huit ans de travaux, les Européens ne sont toujours pas arrivés à satelliser.

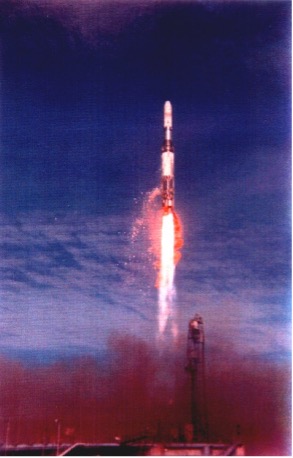

Les derniers espoirs sont alors placés dans le nouveau lanceur Europa-II. Le 5 novembre 1971, l’engin (F10) décolle depuis son tout nouveau pas de tir de Guyane mais, au bout de 150 secondes, c’est l’explosion… La première Europe spatiale entre alors dans une terrible tourmente qui ne se terminera qu’en 1973 avec de nouveaux compromis faisant naître une nouvelle Europe spatiale centrée autour d’une véritable agence spatiale (ESA) et d’un nouveau lanceur (Ariane) qui, le jour de Noël 1979, réussira le pari tant attendu. Mais cela est une autre histoire…

[1] La British National Committee for Space Research (BNCSR) est créée dès décembre 1958, confiée à Harrie Massey (1908-1983), physicien et mathématicien australien.

[2] Le Comité des Recherches Spatiales, créé en janvier 1959, présidé par Pierre Auger, dispose de moyens d’action ; il est directement lié au Premier ministre via le Délégué général à la Recherche scientifique et technique.

[3] En Italie, la Commissione per le Ricerche Spaziali est mise en place en 1959 au sein du Consiglio Nazionale delle Richerche et, de ce fait, manque d’autonomie contrairement à ses homologues français ou britannique.

[4] Edouardo Amaldi (1908-1989), physicien italien, a été co-fondateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de l’Institut national italien de physique nucléaire, puis du CERN et enfin de l’ESRO.

[5] Le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) a été créé le 29 septembre 1954 par douze nations européennes, centré sur l’étude de la physique des particules. En matière de recherche à l’échelle européenne, l’initiative du CERN a incontestablement été un succès servant de modèle.

[6] Pierre Auger (1899-1993), physicien français, a principalement travaillé sur la physique atomique et sur les rayonnements cosmiques. Il contribua également au développement du CERN.

[7] SEBESTA (L), « Sources d’Europe. Les origines de la coopération spatiale européenne (1957-1962) », in La France et l’Europe spatiale, IFHE, Paris, 2004, pp.33-58.

[8] Les militaires britanniques préfèrent acheter des missiles américains Polaris, à propulsion solide, opérationnels dès novembre 1960.

[9] Le Black Knight est un missile expérimental destiné à mettre au point toute une série de technologies qui devaient être réemployées pour le Blue Streak (guidage, etc.) ; voir HILL (C.N), A Vertical Empire, the History of the UK Rocket and Space Program (1950-1971), World Scientific Publishing Company, 2001.

[10] Rappelons que Véronique est alors une fusée-sonde à propulsion à liquides développée depuis les années cinquante et utilisée pour l’étude de la haute atmosphère. BLAMONT (J), « La politique spatiale française et son avenir », in Cahiers de la Fondation Charles de Gaulle, n° 12, 2003, pp. 153-154.

[11] VICHNEY (N), « A Strasbourg, les Européens vont-ils constituer une «troisième force spatiale» ? », in Le Monde, p.4, 1er février 1961.

[12] Déclaration faite à l’auteur lors d’un entretien chez lui, à Paris, le 30/11/1996.

[13] ESRO-1A et 1B ont été lancés après ESRO-2. Lancé le 3 octobre 1968, ESRO-1A a étudié la manière dont les zones aurorales réagissent à l’activité géomagnétique et solaire ; ESRO-1B a été lancé le 1er octobre 1969 sur une orbite circulaire basse pour fournir des mesures complémentaires.

[14] Les Américains réussissent pour la première fois le 26 juillet 1963 à placer sur une orbite géostationnaire un satellite (Syncom-2). Le premier à avoir été opérationnel est le Syncom-3, lancé le 19 août 1964 (qui retransmet par télévision les jeux olympiques de Tokyo entre le Japon et les Etats-Unis) ; l’impact est considérable.

[15] Hermann Bondi (1919-2005), mathématicien et cosmologiste austro-britannique, est connu pour sa théorie alternative au « big bang » (univers stationnaire), aujourd’hui abandonnée.