Campagne de mesures scientifiques au sol, en ballons et en fusées, aux îles Kerguelen (1968)

par P. Béchereau, Division « Fusées-Sondes », et A. Bost, Division « Programmes scientifiques» du CNES.

De janvier à avril 1968, le CNES a organisé avec un succès complet sur le plan scientifique, technique et opérationnel, une campagne scientifique aux îles Kerguelen, avec des lancements de fusées sondes et de ballons venant compléter des mesures faites au sol. Simultanément, des enregistrements au sol et des lâchers de ballons ont eu lieu à Sogra (U.R.S.S.), aux environs d’Arkhangelsk, point situé sur la même ligne de force du champ géomagnétique que les îles Kerguelen.

Quelques dates de l’histoire des îles Kerguelen

13 février 1772. Yves de Kerguelen découvre la terre qui portera son nom, croyant aborder la « terra australis incognita ».

1774. Kerguelen doit se rendre à l’évidence, lors d’une deuxième expédition : la terre découverte n’est pas l’immense continent qui, pour l’Europe du 18′ siècle, fait contrepoids dans l’hémisphère Sud aux terres alors connues dans le Nord, mais un îlot rocheux, à peine grand comme la Corse.

1776. Cook visite l’archipel ; c’est lui qui, le premier, fait le tour de la Grande Terre et en fournit une description objective en la qualifiant de « terre de la désolation » ; les chasseurs s’y rendent en grand nombre (commerce des huiles et des graisses) mais l’archipel est bientôt déserté et seules les expéditions scientifiques s’y succèdent.

1854. A l’occasion du passage de Vénus devant le disque solaire, trois missions d’astronomes anglais, américains et allemands s’installent sur l’archipel ; on leur doit le premier inventaire de la flore et de la faune.1957.

1949. La France s’établit de manière permanente aux îles Kerguelen et fonde la base de Port-aux-Français, érigée plus tard en capitale du Territoire des terres australes et antarctiques françaises (entre 40 et 150 degrés de longitude Est et entre le 38° degré de latitude Sud et le pôle). La loi de 1956 créant ce territoire lui rendait les dimensions de la terra australis incognita… mais la réalité est plus modeste puisque les terres ne comportent que 3 archipels dont la superficie totale est à peine supérieure à celle de a Corse et un plateau de glace dont la forme est un triangle qui mesure 2 700 km de hauteur pour 400 seulement de base. Ces terres sont constituées en 4 districts administratifs : l’archipel Crozet (Port-Alfred), les îles Saint-Paul et de la Nouvelle Amsterdam (La Roche-Godon), l’archipel des Kerguelen (Port-aux-Français) et la Terre Adélie (Dumont-d’Urville), l’ensemble formant un Territoire d’outre-mer doté de l’autonomie administrative et financière et dirigé par un Administrateur Supérieur.

1957. L’Année Géophysique Internationale donne à la Terre Adélie et aux îles Kerguelen la première occasion de tenir un grand rôle scientifique sur le plan international et de recevoir des équipements pour l’étude détaillée de l’environnement terrestre.

1960. L’Année du Soleil Calme permet de renforcer cette infrastructure scientifique et de doter des premiers équipements essentiels l’archipel Crozet et l’île de la Nouvelle Amsterdam.

1968. Près de 200 ans après leur découverte, les îles Kerguelen sont, un an après la Terre Adélie, le siège d’une campagne de lancement de fusées-sondes et de ballons organisée par le CNES.

I. Conditions scientifiques de la campagne

Les progrès réalisés depuis la première interprétation par van Allen des données recueillies à bord de satellites Explorer ont permis d’établir un «modèle» de la «magnétosphère», cette région qui sépare la haute atmosphère terrestre du milieu interplanétaire ; on sait en effet que la structure complexe de cette région est déterminée, d’une part, par le champ géomagnétique – auquel revient un rôle organisateur – et d’autre part, par le vent solaire, flux continu de particules engendré par le Soleil. Ces particules pénètrent plus ou moins profondément – selon leur énergie – dans la magnétosphère ; elles sont alors déviées par le champ terrestre autour des lignes de force duquel elles s’enroulent ; elles y restent «piégées», effectuant des allers et venues d’un point-miroir à l’autre ; ces zones de piégeage stables constituent ce qu’on appelle les ceintures de van Allen.

L’équilibre de ces structures étant essentiellement fonction de l’intensité et de la nature du flux des particules émis par le Soleil, les fluctuations de l’activité solaire s’y traduisent par une série de phénomènes (précipitations de particules, agitation ou pulsations du champ magnétique, renforcement ou modification des couches ionosphériques, etc.) tous plus ou moins dépendants les uns des autres.

Au niveau du sol, ces manifestations sont nettement plus marquées dans les régions de haute latitude géomagnétique (vers 63 degrés) ; plus précisément, elles se concentrent selon 2 couronnes entourant les régions polaires désignées sous le nom de « zones aurorales ». La situation géographique des îles Kerguelen en fait donc un site privilégié pour l’observation de ces phénomènes. Il faut de plus souligner l’importance, pour la compréhension de la structure de la magnétosphère et des phénomènes qui s’y produisent, des événements géophysiques magnétiquement conjugués, c’est-à-dire observés aux deux extrémités d’une même ligne de force du champ magnétique et plus spécialement l’importance de l’étude des phénomènes observés à partir de points conjugués situés sur un même méridien.

Malheureusement, la distribution des continents et des océans entre les deux hémisphères est telle que les points conjugués de haute latitude situés sur des terres émergées sont très rares et qu’il est encore plus rare que ces points soient de plus situés sur le même méridien magnétique. A l’heure actuelle, deux méridiens font l’objet de concentration de moyens scientifiques importants : le premier relie les deux Amériques, de la Terre de Feu à l’Alaska ; le second, moins bien distribué, passe par les îles Kerguelen et Arkhangelsk, d’où l’intérêt scientifique de la campagne entreprise par le CNES.

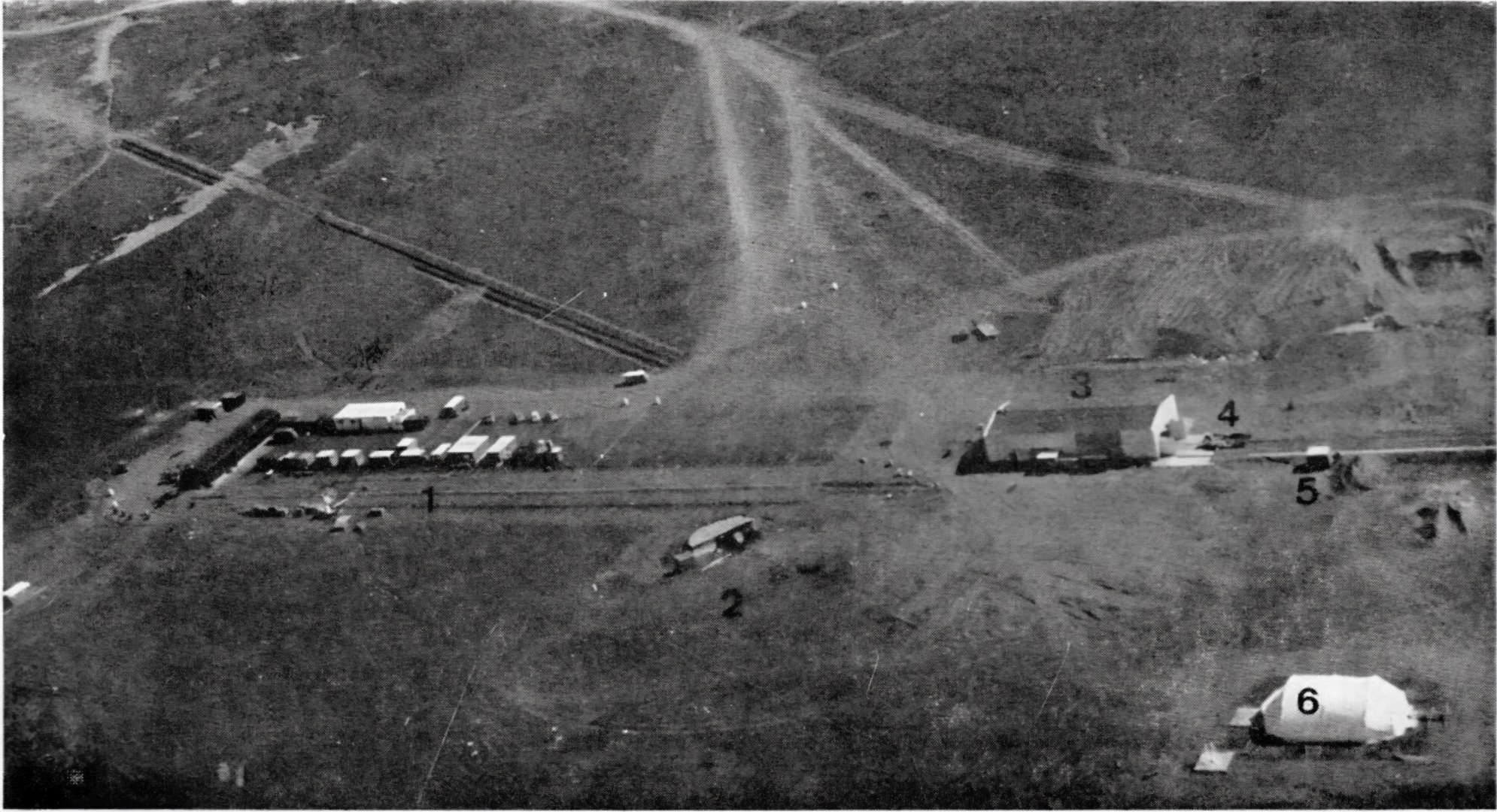

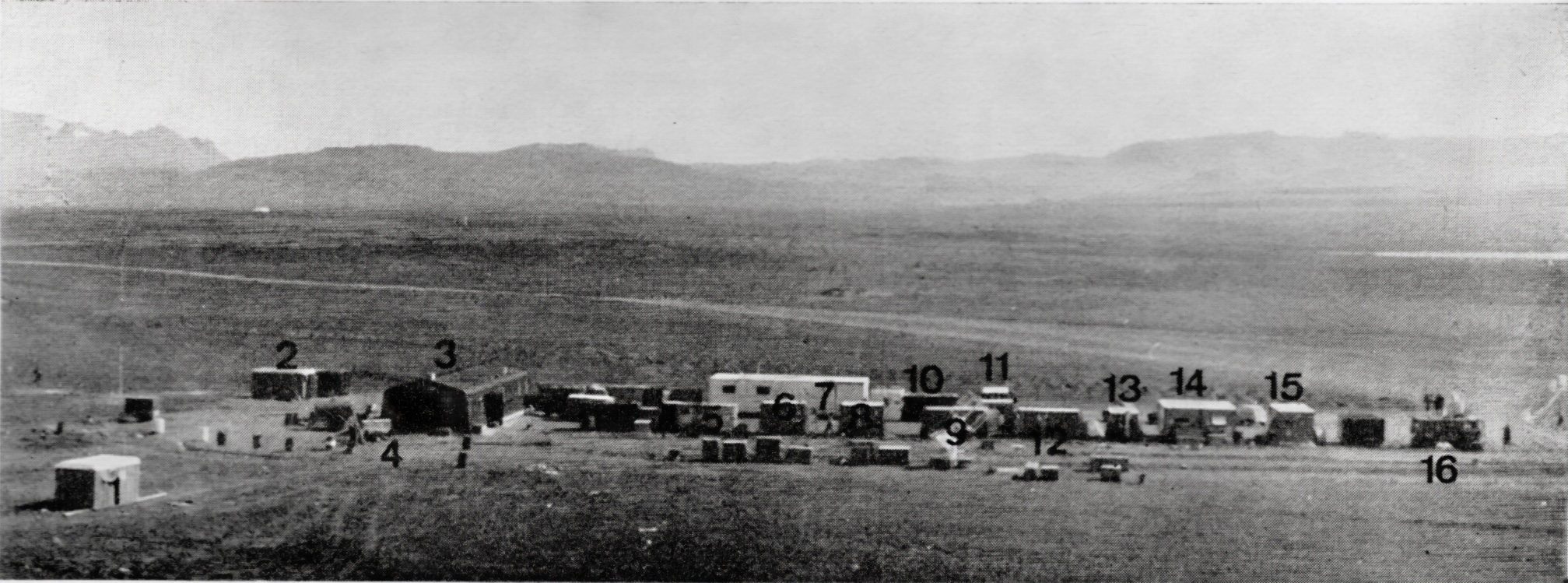

La base de lancement. 1. L’Unité mobile pour le lancement des fusées-sondes; 2. Gonflage des ballons pour l’ensemble COTIR. 3. Hall préparation des fusées. 4. Fusée Dragon sur rampe. 5. Cabine de liaison avec la fusée. 6. Tente pour l’étalonnage des magnétomètres.

II. Les mesures au sol

Depuis plusieurs années – et en particulier depuis l’Année Géophysique Internationale – diverses équipes se sont succédé aux îles Kerguelen et à Sogra pour des campagnes de mesures au sol, en périodes d’activité magnétique plus ou moins forte, grâce à des équipements classiques implantés de façon permanente (riomètres, fluxmètres, photomètres, sondeurs…) ; depuis 3 ans, des expériences sont conduites de façon quasi permanente aux îles Kerguelen et à Sogra par le Groupe de Recherches Ionosphériques et l’Institut de Physique du Globe de Moscou (enregistrement simultané des oscillations hydromagnétiques de la magnétosphère et des émissions T.B.F.) ; en 1966, une campagne d’observation par sondages verticaux de l’ionosphère avait de même été menée à bien, pour faire apparaître une éventuelle corrélation entre les phénomènes ionosphériques enregistrés aux points conjugués ; mais les mesures au sol ne traduisent pas nécessairement de façon exacte ce qui se passe au-dessus de l’ionosphère : une partie des bruits est absorbée et ne peut donc être enregistrée et la totalité des particules ne parvient pas au sol.

De telles mesures, faites parallèlement aux observations en ballons et en fusées, prenaient cependant lors de la campagne de 1966 un intérêt plus grand, en particulier dans la mesure où elles permettent d’établir une corrélation entre les phénomènes enregistrés au sol et ceux qui étaient repérés en altitude et donc d’en déduire le rôle joué par l’ionosphère dans l’absorption des ondes.

Pendant la campagne scientifique, les équipements permanents ont donc été doublés, par l’installation, sur la base, d’appareils détecteurs qui ont permis de connaître de façon permanente le degré d’activité géomagnétique et donc en particulier de décider de l’opportunité des lancements de fusées.

Ces enregistrements, placés sous la responsabilité du G.R.I., étaient réalisés simultanément aux îles Kerguelen et à Sogra.

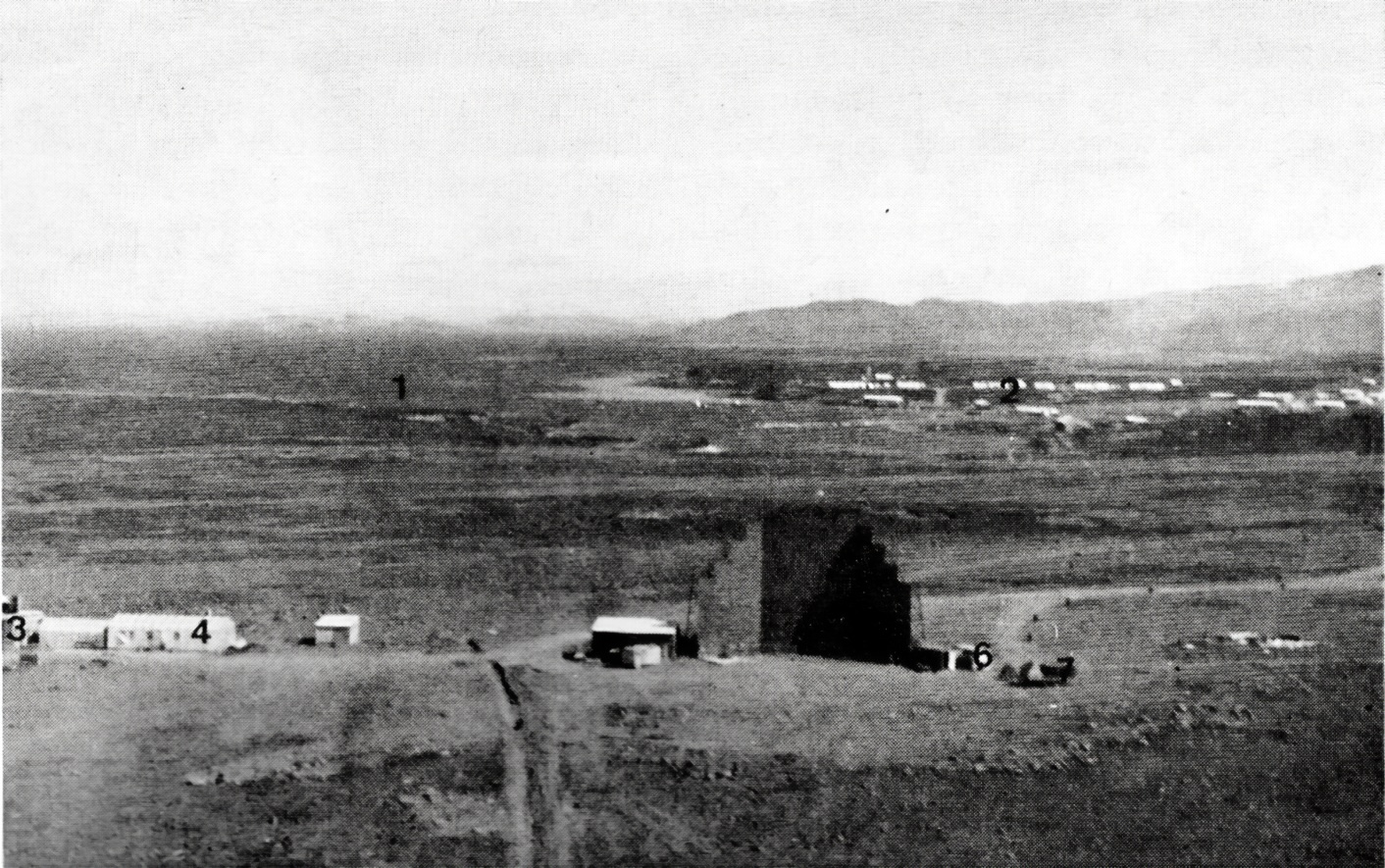

Figure 4 – Ensemble de lancement de ballons. 1. Baie de Morbihan. 2. Port-aux-Français. 3. Radar COTAL. 4. Station météorologique. 5. Mur pare-vent. 6. Laboratoires. 7. Cadres pour l’hydrogène.

III. Les expériences en ballons

Entreprises sous la responsabilité du Centre d’Etude Spatiale des Rayonnement (C.E.S.R.) de la Faculté des sciences de Toulouse, les expériences scientifiques en ballons (sept ballons de 25 000 m3 et 4 de 50 000 m3) avaient pour objet l’étude du rayonnement X d’origine aurorale ; les événements auroraux sont essentiellement constitués par des précipitations de particules (électrons et protons), liées à des variations magnétiques ; ces parti cules, arrivant dans les couches supérieures de l’atmosphère, y provoquent des phénomènes secondaires et en particulier des émissions de rayons X (par radiations de freinage), des émissions lumineuses (essentiellement dues à l’excitation de l’oxygène atomique) et une absorption des ondes radioélectriques. Ce rayonnement X, qui prend naissance à environ 200 km d’altitude, peut se propager jusqu’aux altitudes de plafonnement des ballons.

L’avantage essentiel des mesures du rayonnement X secondaire à ces altitudes est de permettre une analyse fine des variations temporelles, spatiales et énergétiques de la précipitation d’électrons. En effet, le flux de rayons X répond instantanément à la précipitation d’électrons, sans faire intervenir une longue suite de phénomènes intermédiaires. L’analyse peut se prolonger longtemps en un endroit donné et établit une distinction impossible autrement, entre les variations spatiales et les variations temporelles.

L’appareillage scientifique embarqué à bord des ballons comprenait essentiellement des spectromètres à rayons X :

- un spectromètre unidirectionnel, constitué par un scintillateur, associé à un photomultiplicateur et rendu directionnel par un collimateur en plomb déterminant un demi-angle d’ouverture de 10 degrés ;

- un spectromètre multidirectionnel, qui permet d’analyser le déplacement des sources d’électrons précipités et d étudier le spectre des électrons en différente région du ciel simultanément : outre quarre détecteur à scintillation, l’appareil comprend un dispositif de repérage par rapport au Soleil.

Chaque détecteur à scintillation est associé à un analyseur d’amplitude qui permet de classer les pertes d’énergie dans le scintillateur en trois gammes et d’établir ainsi le spectre des photons en différentes régions du ciel, de remonter au spectre des électrons dans ces mêmes régions et d’étudier la relation éventuelle de la vitesse de déplacement en fonction de l’énergie.

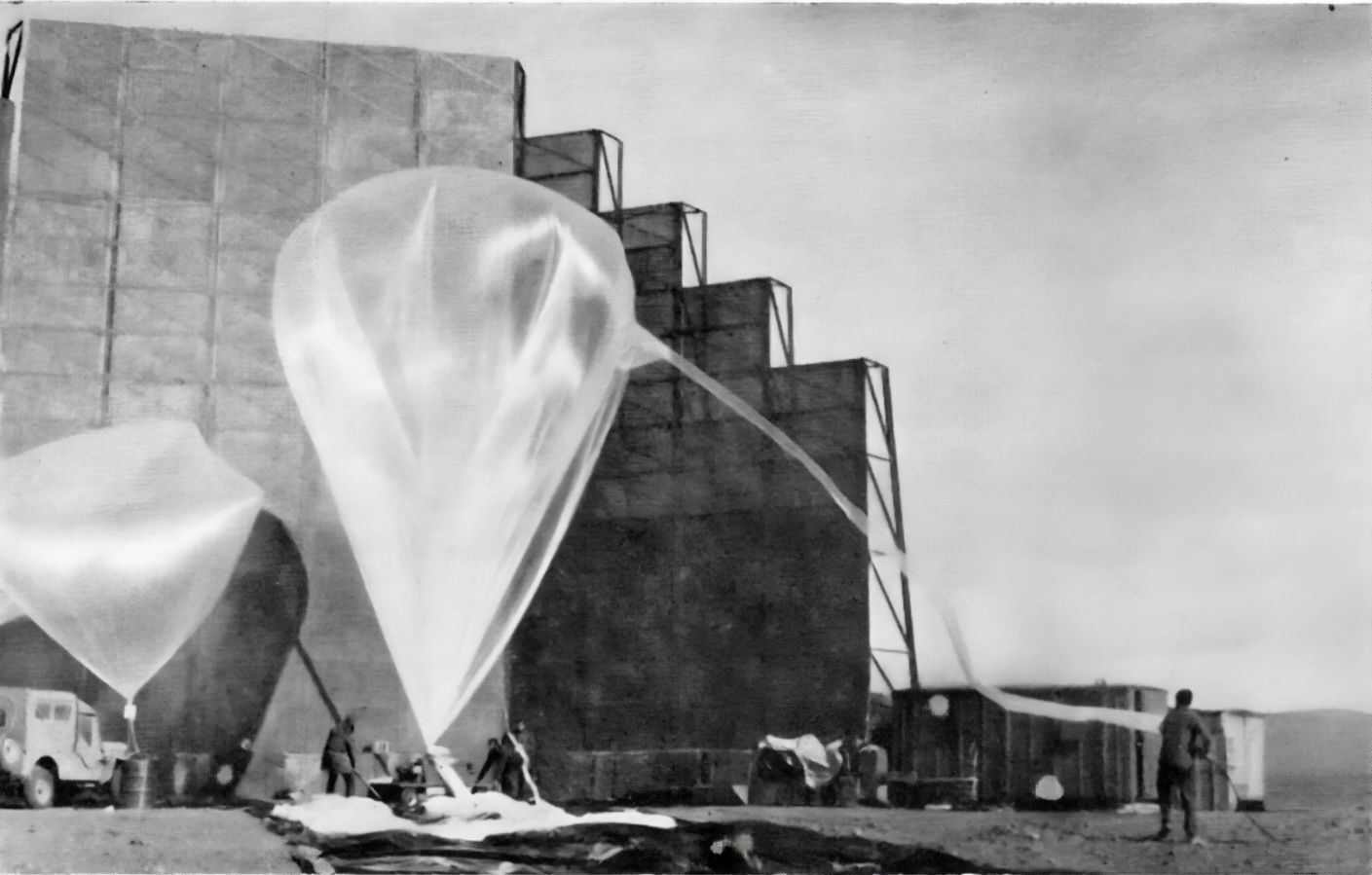

Figure 5 – Gonflage d’un ballon de 25 000 m3 à l’abri d’un mur pare-vent spécialement construit pour la campagne.

IV. Les expériences en fusées

L’objectif essentiel des expériences en fusées, dont la responsabilité revenait au Groupe de Recherches Ionosphériques (G.R.I.), était de mettre en évidence une corrélation entre des émissions de très basse fréquence de la magnétosphère et la présence de flux de particules le long des lignes de force du champ magnétique terrestre : l’origine de ces émissions est en effet mal connue ; toutes les théories font appel pour les expliquer à des interactions entre les particules chargées qui se trouvent dans la magnétosphère et celles du plasma magnétosphérique. Il s’agit donc de savoir si des particules sont à l’origine de ces émissions, si ce sont des protons ou des électrons et quelle est leur énergie ; si les émissions se produisent lorsque les particules sont précipitées dans l’atmosphère le long des lignes de force du champ magnétique ou lorsqu’elles sont piégées ; si l’interaction entre ondes et particules a lieu dans le plan équatorial de la ligne de force ou à basse altitude, etc. Les 3 fusées choisies étaient des Dragon II B, à deux étages à propulsion solide (1er étage : longueur, 3 ,09 m ; poussée moyenne, 8900 daN ; durée de combustion, 18 s ; 2e étage : longueur, 2,84 m ; poussée moyenne,2150 daN).

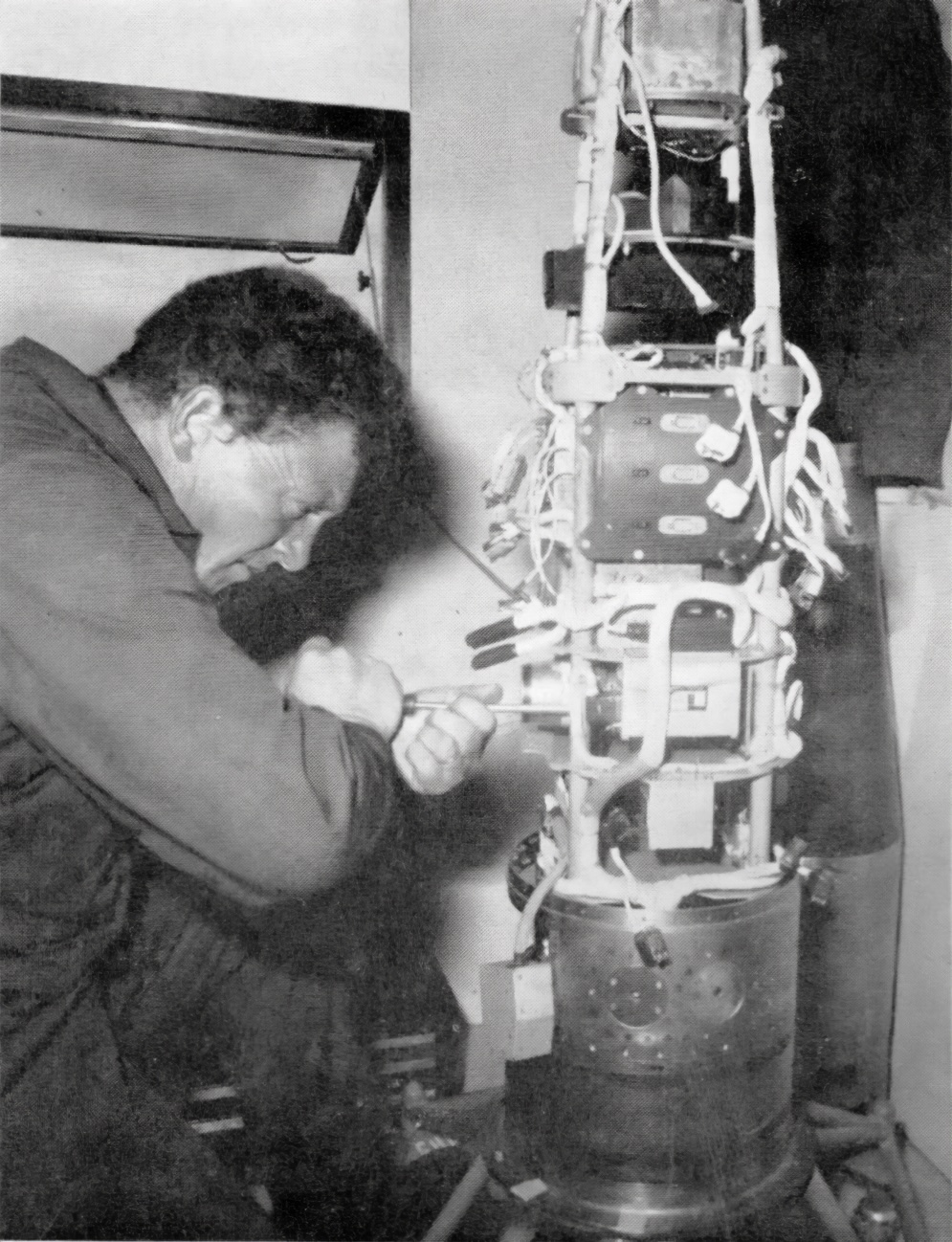

Chaque pointe de fusée comportait :

- un chaîne de mesure des signaux T.B.F., avec un ensemble de capteurs (antenne de ferrite orthogonales) suivis d’un préamplificateur de grande sensibilité ;

- une chaîne de comptage de particules, avec des photo-multiplicateur à scintillateurs, suivis de préamplificateurs à discrimination d’amplitude déterminant des canaux d’énergie, et un ensemble de compteurs à bascule ;

- des équipements de télémesure, de restitution d’attitude (par rapport au champ magnétique et au Soleil) et de servitude.

La première fusée a été lancée le 15 mars ; elle a parfaitement fonctionné, malgré une pluie battante, ce qui confirme le caractère opérationnel de sa mise en œuvre. Un phénomène de « chœur de l’aube », ainsi appelé parce qu’il a lieu le matin et que le bruit caractéristique qu’il produit imite le gazouillis des oiseaux, avait en effet été enregistré à la fois aux îles Kerguelen et à Sogra, où un ballon était d’ailleurs au plafond depuis quelques heures au moment du lancement aux îles Kerguelen.

La deuxième fusée a été lancée le 27 mars, pendant un phénomène de « souffle », dans des conditions scientifiques extrêmement favorables et, elle aussi, avec un succès complet. Le « souffle » est un phénomène assez stable qui correspond à une espèce de chuintement. Le niveau moyen des bruits T. B. F. enregistrés est du même ordre de grandeur que lors de la première expérience (300 milligammas) ; l’augmentation brutale de ce niveau après la traversée des basses couches de l’ionosphère est clairement visible, tant à la montée qu’à la descente de la fusée ; un flux important de particules a, d’autre part, été reçu sur les compteurs de protons.

C’est à nouveau au cours d’un phénomène de « chœur de l’aube» que la dernière fusée était lancée, le 1er avril, toujours avec d’excellents résultats techniques mais dans des conditions géophysiques assez différentes de celles qui régnaient pendant le premier lancement ; l’opération a d’ailleurs été déclenchée à un moment où le niveau du signal enregistré à Sogra était maximal. Par suite d’un excès d’ionisation au moment du lancement, le rapport entre les niveaux des émissions T. B. F. mesurés au-dessus des basses couches de l’ionosphère et les niveaux mesurés au sol est encore plus élevé que lors de deux premiers vols.

V. Organisation générale de la campagne

Planning du transport du personnel et des matériels pour la campagne

- 25 novembre 1967, 400 m3 de matériel embarqués à Marseille sur le Galliéni.

- 2 janvier 1968. Départ à Orly de 14 personnes vers la Réunion.

- 6 janvier 1968. Arrivée du Galliéni à La Réunion.

- 7 janvier 1968. 500 m3 de matériel embarqués au Havre sur le Ville de Nantes.

- 12-17 janvier 1968. Escale du Galliéni à l’archipel Crozet.

- 19 janvier 1968. Arrivée du Galliéni aux îles Kerguelen.

- 5 février 1968. Départ de Bordeaux par avion de 16 tonnes de matériels (propulseurs et pointes), à destination de Tamatave.

- 9 février 1968. Dépare à Orly de 30 personnes pour Tamatave.

- 14 février 1968. Le Galliéni quitte Tamatave.

- 23 février 1968. Arrivée aux îles Kerguelen du deuxième détachement de personnel et du matériel en provenance de Tamatave.

La participation des T.A.A.F.

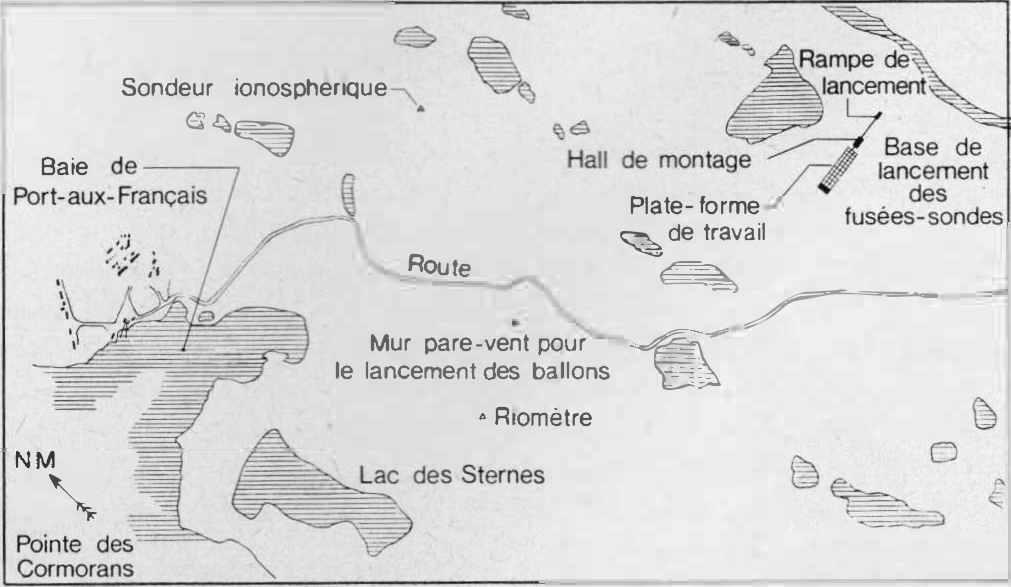

A la demande du CNES, les T.A.A.F. ont apporté un soutien important au déroulement de la campagne expérimentale. Leur collaboration s’est déroulée sur 2 plans, scientifique et logistique. C’est ainsi que les T.A.A.F. ont mis à la disposition des chercheurs l’important complexe scientifique de la base, avec une station de sondage ionosphérique, un sondeur vertical et des riomètres pour la mesure de l’absorption ionosphérique, des équipements d’observations magnétiques, un ensemble d’enregistrement du rayonnement cosmique, une station météorologique, etc. Sur le plan logistique, les T.A.A.F. avaient réalisé au cours d’un hiver austral particulièrement rigoureux, une infrastructure importante, qui pourra d’ailleurs être réutilisée lors de prochaines campagnes , et située à environ 4 km à l’Ouest du Port-aux-Français, avec :

- un hall de montage de fusée de 300 m2, formé d’éléments métalliques préfabriqué et doté d’un système de dépoussiérage et de climatisation ;

- une aire de lancement pour fusées, en dalles de béton, munie des rails nécessaires pour le déplacement de la rampe ;

- une vaste zone recouverte de plaques métalliques pour recevoir l’Unité mobile de lancement ;

- un bâtiment pour le stockage des divers matériels ;

- un mur pare-vent pour le lancement des ballons, etc.

Les mêmes équipes ont fourni pendant toute la campagne l’apport de main-d’œuvre et le soutien en moyens logistiques nécessaires aux opérations.

Les T.A.A.F. assuraient également l’hébergement du personnel (44 personnes) malgré des conditions parfois assez difficiles, la base conçue pour abriter 60 personnes ayant vu ses effectifs atteindre 200 personnes à certaines époques de la campagne.

L’excellente collaboration entre toutes les équipes présentes aux îles Kerguelen a d’ailleurs largement contribué au succès de la campagne.

***

De son côté, le CNES a utilisé pour la campagne son Unité mobile de lancement, ensemble de cabines (900 m3) aéro-transportables pré-aménagées et de mise en œuvre rapide, dans lesquelles sont regroupés tous les équipements nécessaires au lancement de fusées-sondes, en l’absence de l’infrastructure d’une base de lancement classique.

***

Malgré leur éloignement et des conditions climatiques souvent défavorables, les îles Kerguelen occupent une position géographique qui en fait un site privilégié pour une campagne d’observations scientifiques sur les conditions qui règnent dans les couches supérieures de l’atmosphère. Le succès complet des expériences, permis grâce à l’excellent esprit de coopération qui s’est créé entre tous les participants, témoigne d’autre part à nouveau de l’intérêt que présentent pour des recherches spatiales des moyens relativement simples comme les ballons et les fusées-sondes, moins coûteux et dont la préparation est moins longue que celle d’un satellite mais qui fournissent cependant aux chercheurs des informations très précieuses.

Figure 7 – L’Unité mobile aux îles Kerguelen ; 1. laboratoire pour expériences au sol ; 2. télémesure des ballons ; 3. magasin et transformateur ; 4. groupe électrogène ; 5. charge des batteries ; 6. transmissions ; 7. bureaux, laboratoires photographiques et salle de réunion ; 8. énergie électrique ; 9. antenne de télémesure (18 dB) : 10. réception et enregistrement des télémesures ; 11. base de temps et décommutateur ; 12. visualisation des télémesures ; 13. laboratoire pour expériences sur les particules ; 14. laboratoire pour préparation des pointes de fusées ; 15. laboratoire T.B.F. ; 16. COTIR.

Article paru dans la revue CNES « La recherche spatiale » – Volume VII – N° 10 – Octobre 1968